HISTORIQUE:

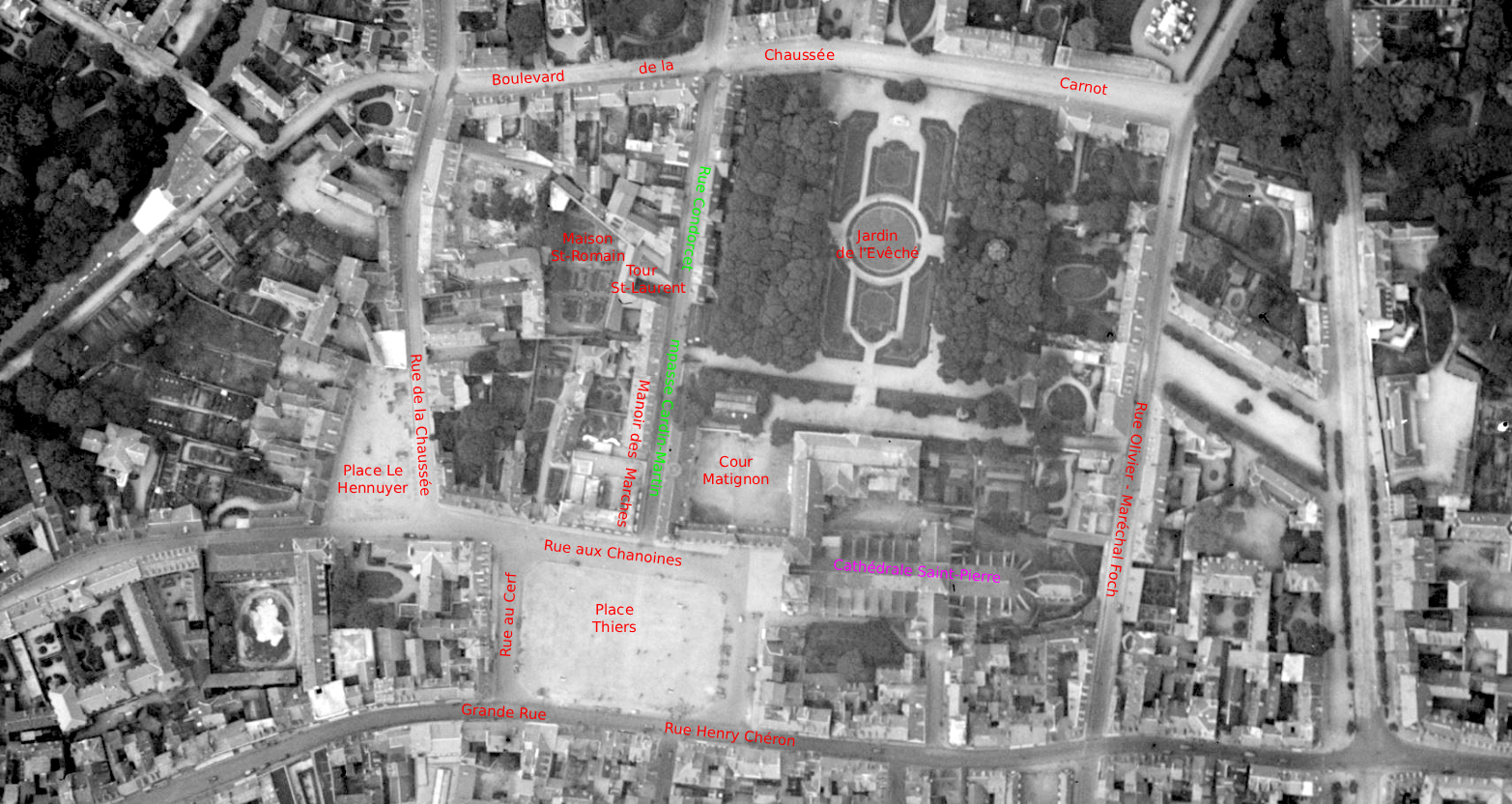

Sources Originales: A gauche, Plan Courel 1930, ShL – A droite, image modifiée Géoportail Lisieux 1930 .

Annuaire 1938: Rue Jacques-Marie de Caritat de Condorcet. évêque de Lisieux de 1761 à 1783.

Commence Place Thiers n° 6. Finit boulevard Carnot n° 7.

– Les textes des noms de rues proviennent du: Dictionnaire historique et étymologique des noms de rues et lieux-dits anciens et modernes de Lisieux, Société Historique de Lisieux, 4e édition revue, corrigée et augmentée, 2024 (inédite) Dominique Fournier. DRL.

Voir Sources des abréviations.

– Les photos, retouchées, sont extraites de la Collection de cartes postales de la ShL. Cliquez dessus pour les agrandir.

Condorcet (rue Jacques de) : rue Condorcet 1835 SL, rue Coudorcet [sic] 1845 PDD, rue condorcet 1847 PGJ, rue Condorcet 1869 PVLCa, 1876 ALPE, rue Condercet ~1882 PVLB, R. Condorcet 1896 NPLM, rue Condorcet 1899 PVLC, 1912 AAL, 1921 AL, 1925 BSHL, 1927 PLBM, 1937 PLL, 1939 AL, 1944 PA, r. Condorcet 1954 PLRV, rue Condorcet 1955 LPDA 89, 1964 ACAA 1187, rue Jacques de Condorcet 1972 PCN, rue Condorcet ~1973 PVLM, rue J. de Condorcet 1975 GVM, rue Condorcet 1982 PTT, 1995 PVLPA, rue Jacques de Condorcet 1997 PTT, rue Condorcet 2001 PVAN, 2004 PTT,rue Jacques de Condorcet2004 PTT, 2019 LVL. — Cette rue résulte de l’élargissement et de la prolongation de l’allée Cardin-Martin, qui menait au 18e siècle de la rue des Chanoines aux anciens jardins de l’Évêché. Le terrain nécessaire à ces travaux, pris sur l’un des jardins nommé jardin de la Couronne ou jardin des Cygnes, fut acheté par la ville en 1826. Malgré les protestations de quelques grincheux propriétaires [→allée Cardin-Martin], le percement fut bientôt achevé (1834), et l’allée devint la rue Cardin-Martin. Le 12 février 1835, le Conseil municipal décida de donner à la nouvelle voie le nom de rue Condorcet, “en souvenir des établissements utiles dont cet évêque dota la ville” SL. On préféra ce nom à ceux du lexovien Marin Bourgeois [→rue Marin Bourgeois], et du normand Nicolas Vauquelin [→square Nicolas Vauquelin]. Furent également rejetées les appellations de rue de la Prairie, d’après la grande prairie située derrière le Palais épiscopal, nommée le Grand Jardin, et rue de Geôle, d’après la prison aménagée dans les anciennes écuries de l’évêché (site du bâtiment de la Poste). La rue Condorcet fut à nouveau élargie en 1839 au prix de quelques démolitions, dont celle de la maison de M. Daufresne, marchand de toiles place Royale (place François Mitterrand). On trouva dans ce bâtiment, qui abritait le bureau de poste en 1811, une grande quantité de lettres renfermant des bons sur la poste, envoyés par des parents à leurs fils soldats, et détournés par le directeur lui-même (l’infâme sieur Belœil, honni soit-il à jamais). Le 20 mars 1839, le Conseil municipal décida que des trottoirs en asphalte d’une largeur de quatre pieds seraient établis dans toute la longueur de la rue Condorcet. Le milieu de la rue restera encaissé à la manière des routes et ne sera point pavé SL.

Jacques-Marie Caritat de Condorcet [1703-1783] fut le 56e évêque de Lisieux [1761-1783]. Ce digne ecclésiastique, évêque de Gap en 1741, puis d’Auxerre en 1754, fut parachuté à Lisieux le premier janvier 1761. Charité chrétienne bien ordonnée commençant par soi-même, il n’omit point de faire reconstruire, entre 1767 et 1769, le château des Loges, traditionnelle résidence d’été des évêques-comtes. L’un des autres titres de gloire de ce prélat soucieux d’ordre moral fut d’avoir supprimé, par un mandement de 1767, un grand nombre de fêtes chômées qui lui semblaient nuire à la productivité du bon peuple. Les Lexoviens lui furent également redevables de la fondation des Frères des Écoles Chrétiennes, sise rue du Bouteiller (actuelle rue du Docteur Degrenne), qui accueillait 400 élèves répartis dans cinq classes en 1776.

Cardin-Martin (allée) : rue Cardin-Martin 1685 MC, allée Cardin-Martin; Impasse Cardin-Martin ~1770 LSL, rue Cardin-Martin 1772 ALM, allée Cardin martin 1785 PVFL, l’allée de Cardin Martin 1791 ES, rüe Gardin [sic] martin projetée; rue Cardin-Martin Projetée 1820 AVL, la rue Cardin-Martin 1823 EDCM, rue Cartin [sic] Martin 1826 CN. — Cette allée semble avoir été ouverte à la suite d’un accord conclu en 1433 [FE 142] pour séparer et desservir les propriétés de l’évêque, à l’est, et du chapitre, à l’ouest [1]. Elle s’arrêtait à la hauteur des grilles et de l’escalier de l’actuel Jardin Public, et venait buter sur les anciens remparts qui faisaient à cet endroit un angle rentrant défendu par la tour Saint-Laurent. Au 18e siècle, elle menait de la rue des Chanoines à l’un des jardins de l’Évêché, de forme trapézoïdale, nommé Jardin de la Couronne ou Jardin des Cygnes, autrefois situé entre les actuelles Institution Frémont et rue Condorcet; la municipalité envisagea, vers 1820, de prolonger l’allée jusqu’au boulevard de la Chaussée (actuel boulevard Carnot).

Comme la plupart des travaux d’urbanisme, le projet d’élargissement et d’extension de l’allée suscita de multiples protestations de la part de propriétaires soucieux de préserver l’intégrité de leur domaine, ou simplement leur tranquillité. Ainsi, en 1823, les Sieurs Daufresne, marchand de toiles, et Costard envoyèrent au Conseil Municipal un pétition demandant que la rue Cardin-Martin ne soit point prolongée, ou [que] sa largeur soit diminuée. Le Conseil accepta de transiger sur la largeur, mais non la longueur, et décida le 29 novembre de la même année, après avoir consulté M. Cocaigne, architecte de la Ville, que la largeur de la rue Cardin-Martin, fixée d’abord à dix mètres, peut être réduite à huit, et cette rue devra être prolongée pour avoir une issue sur le boulevard qui longe la prairie dite du Grand Jardin [EDCM]. Les travaux furent effectués peu de temps après (1834), et l’allée Cardin-Martin devint la rue Cardin-Martin (quoique cette appellation ait été utilisée avant). Le 12 février 1835 SL, le Conseil municipal décida de donner à la nouvelle voie le nom de rue Condorcet [→].

A gauche Réparation du mur du Jardin de l’Evêché en 1948 – A droite Angle Bd.Carnot et rue Condorcet n° 26 ancien hôtel.

Cardin Martin est la forme normande populaire du nom de Richard Martin, qui fut chapelain de la cathédrale Saint-Pierre au 16e siècle, et habitait cette rue. Une enquête de 1581 sur les dîmes du Chapitre de Lisieux [HEL I cccclxxjx] note que la masure (bâtiment avec clos, cour et jardin) de Cardin Martin en était exempte.

Noms des RUES et PLACES qui ont été modifiés dans la deuxième moitié du XIX° ou dans les premières années du XX° Siècle – Moidrey Baron de.

Rue Condorcet. Son ancien nom était rue Cardin Martin et venait de celui d’un ancien chapelier de la Cathédrale qui l’habitait au XVe siècle. Alors au lieu de Richard, on disait Cardin (pour Richardin et Ricardin). Avant 1826, cette rue n’était ouverte qu’au sud depuis la place jusqu’à la grille du Jardin Public. Le plus au nord était occupé par un jardin de l’évêché que l’on nommait le Jardin des Cygnes. En 1826, la ville acheta au propriétaire de ce jardin le terrain nécessaire pour l’ouverture de cette rue, et on lui donna en 1834 le nom qu’elle porte aujourd’hui. Notes: cette rue reçut le nom de Condorcet, dit la délibération du Conseil Municipal, en souvenir de l’évêque de ce nom. Le grand bâtiment en entrant dans la rue à droite, devenu la prison, servait jadis de communs, d’écuries. Il avait été construit vers 1724, après un incendie .La maison à gauche était une propriété de l’évêque nommée « le manoir des trois marches ». L’allée était plus étroite que la rue actuelle, elle conduisait à la maison canoniale du titre de St Romain. Autre note: la rue Condorcet a dû être ouverte, au moins d’une façon définitive vers 1834 sur l’emplacement de l’allée Cardin-Martin. Le reste de la rue était pris dans le jardin de l’évêché, dit le jardin des cygnes ou de la Couronne, à cause du jet d’eau du bassin qui formait Couronne. Lorsque Mgr de Matignon fit démolir les murs de la ville pour agrandir, ou mieux créer le parterre de l’évêché, ils furent également reculés du parterre jusqu’à la porte de la Chaussée. L’espace triangulaire entre l’ancienne muraille et le mur le long du boulevard fut transformé en jardin dit des Cygnes. Dans une délibération du Conseil Municipal, vers 1834, il fut question de donner un nom à cette rue. Comme elle avait vue sur le Grand Jardin, un conseiller, sans doute bon propriétaire, proposa de la nommer rue de la Prairie. Un autre, un magistrat proposa à cause de la prison, de l’appeler rue de Geôle. Un troisième, un avocat en souvenir de Mgr de Condorcet qui avait laissé un bon souvenir de son passage, proposa son nom qui fut accepté. (journal Le Normand 1834).

Origine des noms de quelques rues de Lisieux – Dingremont, A.-J.-L. Rue Condorcet. Son ancien nom était « rue Cardin-Martin », et venait de celui d’un chapelain de la cathédrale, qui l’habitait dans le XVe siècle, et qui se nommait Richard Martin, alors, au lieu de Richard, on disait Cardin. Avant 1826, cette rue n’était ouverte, au sud, que jusqu’à la grille du Jardin public de ce côté, le surplus, au nord, était occupé par un jardin de l’évêché que l’on nommait le Jardin des Cygnes. En 1826, la ville acheta du propriétaire de ce jardin le terrain nécessaire pour l’ouverture de cette rue, et on lui donna, en 1834, le nom qu’elle porte aujourd’hui. Le 19 janv. 1778, le sr Neuville se rend avec le notaire apostolique en la maison canoniale, «size en la ville de Lisieux, paroisse S1 Germain, cul de sac de Cardin-Martin, qu’occupe Messire Etienne-François-Ignace de Gruel, prêtre, chanoine trésorier, dignitaire en la cathédrale de St-Pierre de Lisieux et l’un des grands vicaires du seigr évêque, »

Une Forteresse Épiscopale Pendant la Guerre de Cent Ans – Le Fort de Lisieux – Capitaine ENGELHARD.

Voici, dans l’accord du 1er mai, les phrases nécessaires à ma discussion : « Comme par raison de la fortification faite anciennement de l’église et manoir épiscopal de Lizieux, en faisant les fossés d’icelle en la partie d’en bas, à prendre depuys le coing de dehors où est édifié une tour, que l’on nomme communément la tour Saint-Laurent, jusques au chemin pavé par lequel on va du Friesche aux Chanoines en ladicte église… en l’héritage où soulloient estre iceux fossés en icelui quartier dessus déclarez, seront prins tout le long du depuys le mur de la closture de ladicte ville jusques à ladicte voye pavée venant dudict Friesche à icelle églize cent et quatre pieds de laisse à pied terre à prendre depuis le mur dudict manoir et de ladicte tour à son droit tout à travers en allant devers les jardins d’iceux du chapitre, desquelz cent quattre pied[s]… cinquante deux pieds tout

au long demoureront franchement audict monsieur l’évesque… et douze pieds seront appliqués en voye commune pour portion d’une rue à aller de ladicte voye pavée jusques au mur de ladicte ville… ; et cinquante deux pieds… seront et demoureront franchement et quittes ausdictz seigneurs de chapitre… desquelz cinquante deux pieds par semblable douze pieds seront prins et appliqués pour portion et fournissement de ladicte voye commune… »

Si je comprends bien ce texte, la rue à créer conduisait, par l’emplacement des fossés occidentaux du fort, d’une tour appartenant à des fortifications qu’on venait d’ériger [La seconde et dernière enceinte de Lisieux fut commencée en 1407. Voir Bull. Soc. hist. de Lisieux, Les Evénements de 1572 à Lisieux], la tour Saint-Laurent, jusqu’au chemin reliant le Friche-aux-Chanoines [Aujourd’hui place Hennuyer] à la cathédrale. Pour éviter toute contestation par un arrangement équitable, il avait

été convenu que tout le terrain à l’Est de la ligne médiane de cette rue jusqu’à une distance de 52 pieds, au-delà de laquelle la mouvance épiscopale était reconnue, appartiendrait à l’évêque ; par réciprocité, le Chapitre obtiendrait le terrain à l’Ouest dans les mêmes conditions : les deux parties devraient abandonner chacune 12 pieds du sol de part et d’autre de la ligne médiane pour l’ouverture de la voie future.

Il n’existe, sur le plan de Lisieux de 1785 [Original appartenant à M. Puchot, secrétaire de la Soc. hist. de Lisieux. — Des copies et des réductions en ont été faites dans ces derniers temps], qu’une seule artère répondant aux conditions exigées par la

Charte du 1er mai pour la rue dont elle annonce la création : l’allée Cardin-Martin [Rue Condorcet, de la place Thiers à l’escalier du jardin public environ]. Elle est, comme elle, une impasse ; elle aboutit également à la rue aux Chanoines, c’est-à-dire au chemin pavé reliant le Friche à la cathédrale ; elle a de même, à l’Est, ses terrains mouvants de l’évêché et, à l’Ouest, des héritages relevant du chapitre. L’assimilation serait complète si l’on pouvait arriver à situer la tour Saint-Laurent dans ses environs

immédiats.

Nous savons que cette tour se dressait entre la porte de la Chaussée [Compte de 1426 (Arch. de l’Hôtel-de-Ville de Lisieux). La porte Chaussée était située au Nord-Ouest du palais épiscopal] et le palais épiscopal, non loin de la prison [Cartulaire de l’évêché (Bibl. de Lisieux, fos 91 et 92).], et que celle-ci se trouvait dans les dépendances mêmes du palais précité, « devers le cimetière Saint-Germain [Cartulaire de l’évêché (Bibl. de Lisieux, fo73)] ». Or, dans la portion de la rue Condorcet qui correspond à l’ancienne allée Cardin-Martin, sous la maison actuellement occupée par M. Desportes (1), avoué, il existe la base d’une tour en bordure de la chaussée et la pénétrant en partie : qu’on se rapporte au plan que j’ai dressé du fort de Lisieux et on la verra à son angle Sud-Ouest, un peu au-delà de cet angle. Il ressort de l’étude des textes et de la discussion topographique de son emplacement qu’elle n’est autre qu’un dernier vestige de la tour Saint-Laurent. Il y a donc identité entre les deux chemins que je compare et nous connaissons par suite l’alignement du front occidental : son mur courait parallèlement à l’impasse Cardin-Martin, dominant son côté oriental [On a vu par le texte que la rue était sur l’emplacement du fossé]. Je n’ose, bien entendu, préciser davantage ; je puis assurer toutefois que les énormes substructions retrouvées sous les manoirs des Trois-Marches et Saint-Sébastien dans le creusement, en 1903, des fondations de la nouvelle Banque de France, n’appartenaient pas à la forteresse, telle du moins que nous la font connaître les chartes du XIVe siècle et les accords de 1433.

(1) Note ShL: 2023 – Nous remercions l’actuel propriétaire de l’obligeance qu’il nous a montrée en nous faisant visiter la base (supposée) de la tour Saint-Laurent.

ARCHEOLOGIES:

Maison canoniale Saint-Romain, détruite.

Manoir des Trois Marches, détruit.

Voir Maisons Canoniales.

Archives ShL:

Fonds Erudits NE 09 MOISY Alexandre.

ARCHEOLOGIE – 1 –

Rue Cardin-Martin devient rue Condorcet –

Annuaire 1938 : n°11, Héron Cabaret – n° 13, Glémeau Coiffeur pour dames – n° 19 Chantier de Charbon Moriceau – n° 21, Gobert Cabaretier et Borderieux Pièces détach. automobiles – n° 27, Capperon Epicerie-Débit. n° 14 Valtat B et P, chirurgiens dentistes – n° 26, Hébert Café-Restant puis Delavenne.

Annuaire 1945 : n°11, Le Saout café – n° 19 Moriceau et Eon Charbons – n° 21, Gobert Restaurant et Borderieux Pièces détachées automobiles – n° 27, Capperon Epicerie-Débit. n° 14 Guyonnaud dentistes – n° 26, Boulogne Hôtel Condorcet.

Laisser un commentaire