A gauche, Photo d’origine « Site Géoportail» – A droite Plan ShL 1775.

Commence Grande-Rue n° 65-65. Finit rue du Bouteiller n° 1.

HISTORIQUE:

– Les textes des noms de rues proviennent du: Dictionnaire historique et étymologique des noms de rues et lieux-dits anciens et modernes de Lisieux, Société Historique de Lisieux, 4e édition revue, corrigée et augmentée, 2024 (inédite) Dominique Fournier. DRL.

Voir Sources des abréviations.

– Les photos, retouchées, sont extraites de la Collection de cartes postales de la ShL. Cliquez dessus pour les agrandir.

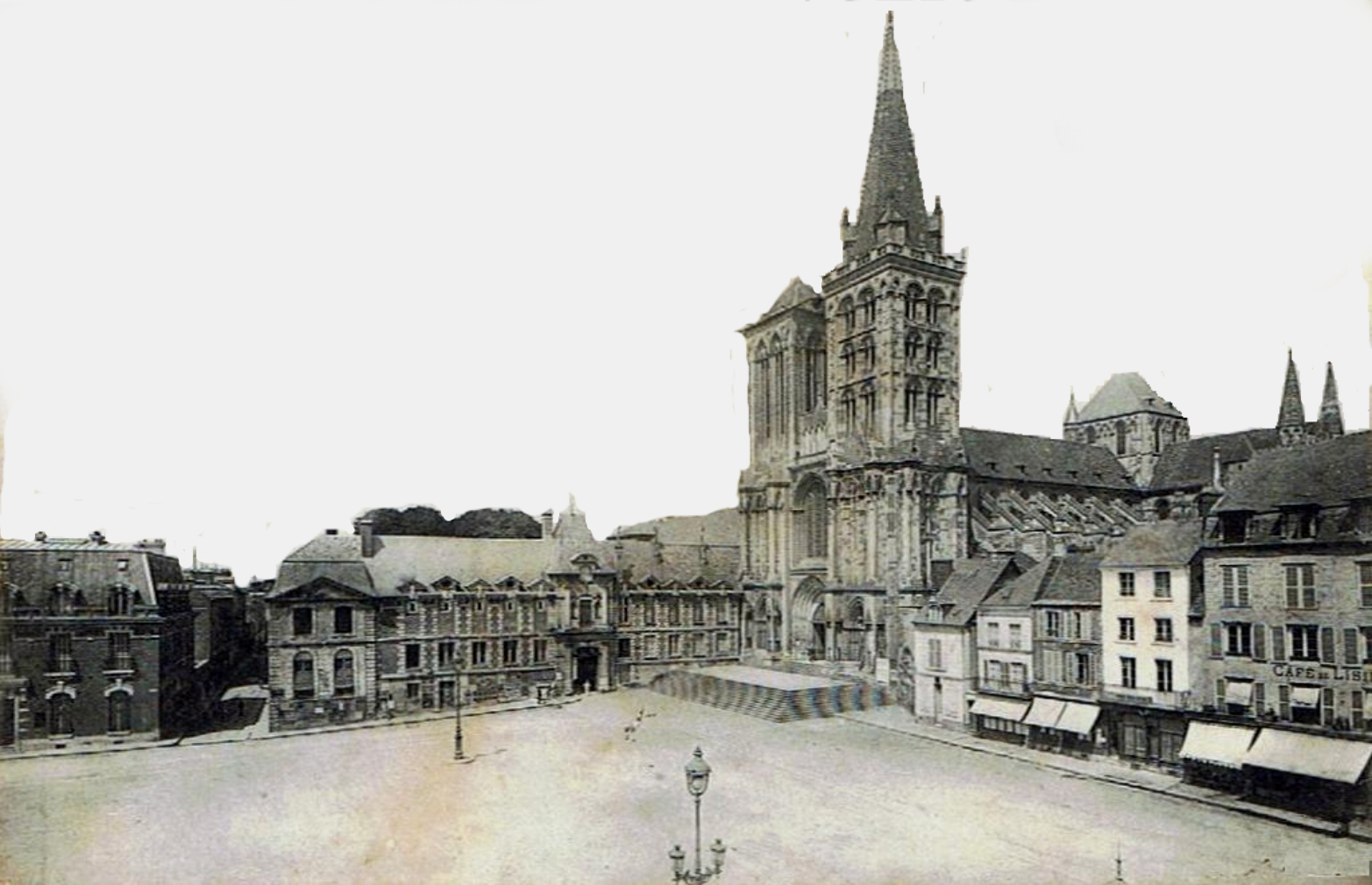

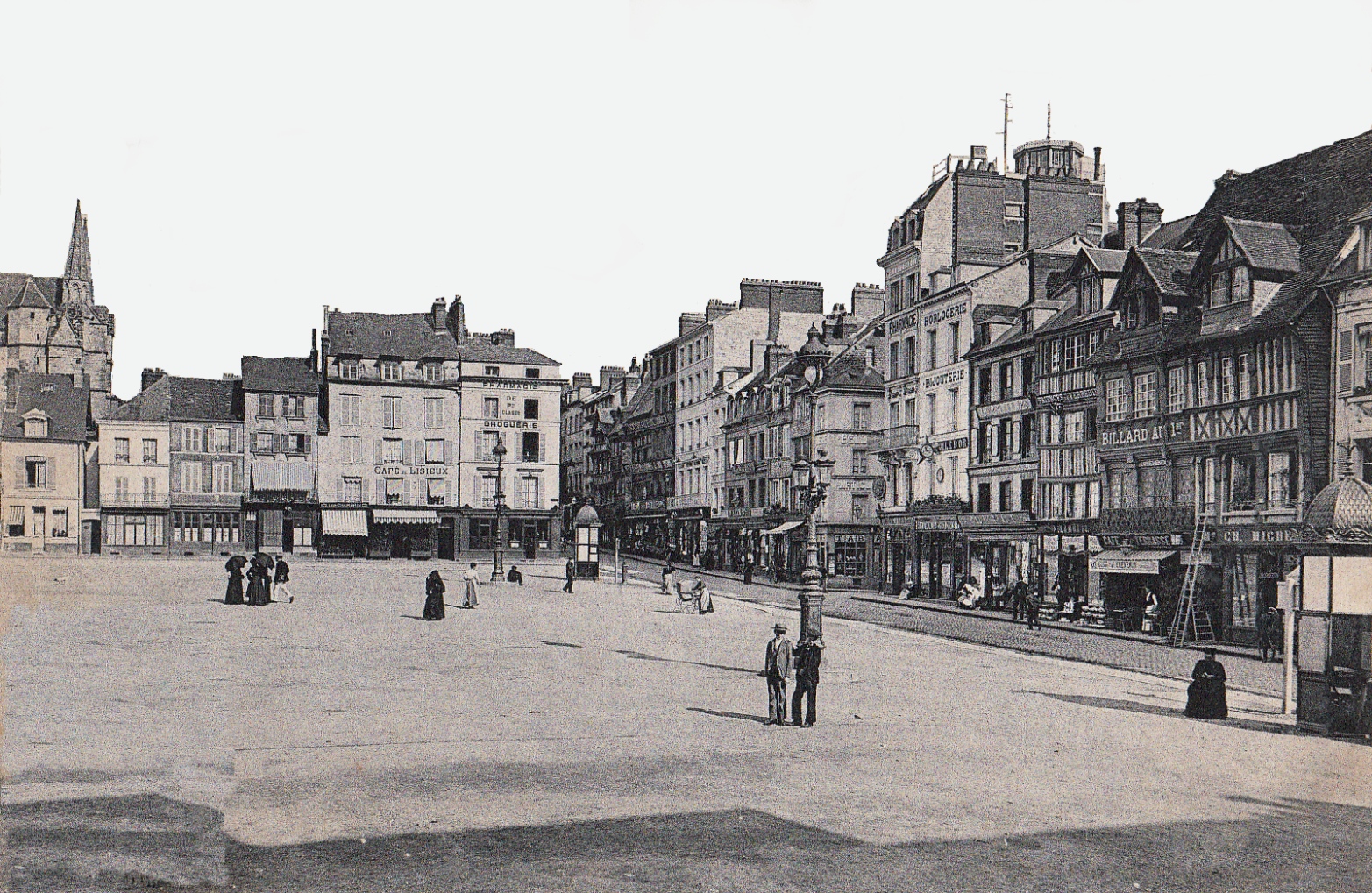

Mitterrand (place François) : place François Mitterrand 1996 PTT, 2001 PVAN, 2004 PTT, 2019 LVL. — Cette grande place rectangulaire qui s’étend au delà du parvis de la cathédrale Saint-Pierre focalise depuis deux siècles les affrontements idéologiques, et les grincements de dents que suscita chez certains lexoviens le passage de Thiers à Mitterrand ne représentent somme toute que la continuation logique de cette histoire mouvementée. Cet espace doit vraisemblablement son existence à celle d’un quai fluvial le long de la rive droite de l’Orbiquet, à l’époque gallo-romaine. En effet, le cours de la rivière était alors rectiligne, et se prolongeait au-delà du pont de la rue du Carmel (ancien pont Bouillon) dans l’axe approximatif de la rue Pont-Mortain, traversait la place actuelle, et rejoignait la Touques en suivant la direction des rues Paul Banaston et Ferdinand Daulne. Des éléments de pontons du port gaulois puis gallo-romain, antérieurs au milieu du 1er siècle après J.C., furent retrouvés sous les immeubles du front ouest de la place par François Cottin [cf. NLT passim, NLR39-40]. Initialement situé à l’extérieur du castrum du bas-empire, l’endroit fut ensuite incorporé à la ville médiévale; entre-temps, le cours de l’Orbiquet, qui offrait un obstacle à la circulation et au développement urbain, avait été dévié selon le tracé de l’ancien canal de décharge de l’Orbiquet, avec un coude à angle droit à la hauteur de l’ancien pont Mortagne [→rue Pont-Mortain]. Il semble que la première mention de cet espace soit l’appellation latine médiévale pavimentum (1321), soit “le pavement”. Saillie Monseigneur au début du 15e siècle, grande place commune en 1569, place en 1678, place publique en 1685, place commune en 1694 puis place du Marché au 18e siècle, cet espace devint place de la Fraternité à l’époque de la Révolution (nom toujours attesté vers 1800), puis place Matignon en 1809; la place primitive s’étendait en contrebas du parvis de la cathédrale; elle était assez étroite, ne dépassant pas en largeur l’axe de la rue Pont-Mortain. Tout le secteur ouest de la place actuelle était initialement occupé par l’ancienne église Saint-Germain et ses dépendances (cimetière, Officialité et autres maisons dans l’alignement de la rue Pont-Mortain).

Impériale (place). — a) première période : Place Impériale 1804-1814 RL. — b) deuxième période : Place Impériale 1852 SL, 1869 PVLCa, 1873 SL. — Nom du côté ouest de la place François Mitterrand pendant le Premier Empire (ancienne place Saint-Germain, aménagée à l’emplacement de l’église du même nom, et séparée de la place Matignon par une rangée de maisons). Elle devint par la suite place Royale, puis place de la République, mais un décret de Victor Godefroy, maire de Lisieux, daté du 19 octobre 1852, rétablit le nom de place Impériale, avant même la restauration officielle du régime impérial. En 1855, plusieurs maisons qui la séparaient de la place Matignon furent abattues. Enfin, un décret impérial du 16 janvier 1857 déclara d’utilité publique la réunion des deux places, qui formèrent enfin un seul espace, donnant sa taille définitive à l’actuelle place François Mitterrand; mais chaque secteur de la place garda son nom d’origine, jusqu’à la chute de Napoléon III (en fait, jusqu’en 1873), où l’ensemble prendra le nom de place Saint-Pierre, puis place Thiers en 1880.

Thiers (place) : place Thiers 1880 ETL, Place Thiers ~1882 PVLB, 1896 NPLM, place Thiers 1899 PVLC, 1903 BSHL, 1912 AAL, 1921 AL, Place Thiers 1927 PLBM, place Thiers 1930 BSHL, 1937 PLL, 1939 AL, 1944 PA, 1954 PLRV, 1955 LPDA 29, 1964 ACAA 1187, 1972 PCN, 1975 GVM, 1982 PTT, 1995 PVLPA. — Précédemment appelée place Saint-Pierre (nom sous lequel furent regroupées les place Impériale et place Matignon contiguës), la place Thiers fut ainsi rebaptisée en 1880, sous la Troisième République, peu après la mort de l’intéressé. Elle devint la place François Mitterrand [→] en 1996. Voir également place de la Fraternité, place Matignon, place Publique, place de la République, place Royale, place Saint-Germain. Adolphe Thiers (1797-1877), qui contribua dans sa jeunesse à l’établissement de la monarchie de Juillet et fut le Ministre de l’Intérieur de Louis-Philippe, devint le premier président de la 3e République. Après avoir réprimé dans le sang l’insurrection de la Commune, il recueillit le soutien de la bourgeoisie, et fut élu Président le 31 août 1871. Il démissionna le 24 mai 1873, renversé par une coalition des partis monarchiste et conservateur. Il fit en 1872 une visite éclair à Lisieux, après un séjour d’un mois à Trouville dont le climat lui convenait sans doute mieux.

Place Commune (la) : la grande place commune 1569 TLX, place Commune de Lisieux 1685 RC dxxij, la Place commune 1694, 1695 CCL. — Nom de la place du Marché (secteur ouest de la place François Mitterrand) aux 16e et 17e siècles. Voir également place Publique, place de la Fraternité, place Matignon, place François Mitterrand, place Saint-Pierre (2), place Thiers, saillie Monseigneur.

République (place de la) : place de la République 1848 SL. — Nom de l’actuelle place François Mitterrand de 1848 à 1852, ainsi rebaptisée lors de l’avènement de la Seconde république. Le 25 mars 1848, relate le journal Le Lexovien (lui-même devenu Journal du Peuple-Uni), a lieu l’inauguration du Drapeau national sur la place d’Armes qui, conformément à la décision prise par la commission municipale, s’appellera la place de la République SL. Par arrêté du maire de Lisieux Victor Godefroy, ce nom deviendra place Impériale le 10 octobre 1852. Voir également place de la Fraternité, place du Marché, place Matignon, place François Mitterrand, place Publique, place Royale, place Saint-Germain, place Saint-Pierre (2), place Thiers.

Royale (place) : place royale a la place de léglise St Germain; place royale 1818 PAV, Place Royale 1820 AVL, 1825, 1826 CN, 1845 PDD,1847 PGJ. — Nom de l’ancienne place Saint-Germain (secteur ouest de la place François Mitterrand, site de l’ancienne église Saint-Germain) de 1814 à 1848, ainsi rebaptisée à la Restauration en l’honneur du retour de Louis XVIII au pouvoir, et d’une manière générale de la couronne de France. C’était une belle place carrée entourée d’arbres.L’avènement de la Deuxième République en fit une place de la République, et celui de l’empire une place Impériale. En 1860, les bâtiments de l’Officialité et les autres maisons qui la séparaient de l’ancienne place du Marché (devenue entre-temps place de la Fraternité, puis place Matignon) furent abattus, et les deux espaces réunis en 1873 sous le nom de place Saint-Pierre. Voir également Grande place commune, place Publique, place Thiers.

Saint-Germain (place) : Place St-Germain 1798 RL. — Ancien nom de la partie ouest de la place François Mitterrand, de 1798 à 1804; toute cette zone était occupée juqu’à la fin du 18e siècle par l’église Saint-Germain, son cimetière, et les bâtiments de l’Officialité ainsi que quelques maisons privées (situés dans le prolongement de la rue Pont-Mortain). Devenue bien national à la Révolution, l’église fut vendue le 22 ventôse an IV (12 mars 1798) à 116 habitants qui s’étaient cotisés afin de créer, à la place de l’édifice, une grande place publique, et de préserver de l’exhumation les dépouilles de leurs proches enterrés dans le cimetière. Parmi les acheteurs figuraient Jean-Jacques Louis Nasse (alors maire de Lisieux) et Louis-Hippolyte Lecordier-Valencourt (futurs sous-préfets de l’arrondissement de Lisieux). L’église fut abattue la même année, le cimetière nivelé, mais la rangée de six maisons subsista jusqu’en1860; la nouvelle place publique, à l’ouest de la rangée de maisons, prit le nom de place Saint-Germain. L’avènement du Premier Empire la transforma en place Impériale en 1804, puis changea plusieurs fois de nom. En 1873, elle fut réunie à la place Matignon contiguë sous le nom de place Saint-Pierre, ce qui donna son aspect actuel à la place François Mitterrand.

Saint-Pierre (place) : place Saint-Pierre 1873 SL, place St-Pierre 1876, place Saint-Pierre 1879 ALPE. — Nom donné à la place publique issue de la réunion de la place Impériale et de la place Matignon (aujourd’hui place François Mitterrand), après la disparition des dernières maisons qui les séparaient. Le Conseil Municipal décide en effet le 15 février 1873 que les deux places ci-devant Impériale et Matignon porteraient dorénavant le nom de place Saint-Pierre. Elle reçut en 1880 le nom de place Thiers, qu’elle garda plus d’un siècle.

Marché (place du) : la place de devant l’eglise cathedral de Saint-Pierre de Lisieux en laquelle on vent les fruitages 1458 CEL, Place du marché 1785 PVFL, Place du Marché 1790 PLE. — Ancienne place du marché aux fruits et aux légumes, puis marché non spécialisé, correspondant à la zone est de la place François Mitterrand [→], où se tient toujours le marché de Lisieux. Elle fut auparavant appelée Saillie Monseigneur, Grande place commune et Place publique. Située en contrebas du parvis de la cathédrale Saint-Pierre, elle était assez étroite, ne dépassant pas l’axe de la rue Pont-Mortain. Elle devint la place de la Fraternité à l’époque de la Révolution, puis la place Matignon en 1809. Après la destruction en 1798 de l’église Saint-Germain (qui occupait la majeure partie du secteur ouest de la place actuelle), et la disparition en 1860 des bâtiments de l’Officialité et des autres maisons qui la séparaient de la place Impériale contiguë (site de l’ancienne église Saint-Germain), elle atteint sa taille actuelle. Au 19e siècle, ce marché était considéré comme l’un des plus importants de la région. Il avait lieu comme maintenant le samedi; on y vendait des volailles, des légumes, des fruits, des œufs et des marchandises diverses. Au début du 20e siècle, la place accueillait indifféremment le marché forain, le marché aux fleurs et aux légumes, aux œufs, aux lapins et à la volaille. On pourrait y ajouter aujourd’hui des vêtements et des livres d’occasion.

Saillie Monseigneur : la saillie monseigneur de Lisieux où l’en a acoustumé vendre les fruitages 1413 CEL. — Ancien nom de la place du Marché (ou simplement de son secteur nord ?), partie est de la place François Mitterrand. Elle s’étendait en contrebas du parvis de la cathédrale, face à l’entrée du palais épiscopal dont elle emprunte le nom (ancien français saillie, “sortie”). C’était au 15e siècle l’endroit où se tenait le marché aux fruitages.

Fraternité (place de la) : la Place de la Fraternité ~1800 PFL. — Appellation révolutionnaire de la place du Marché, secteur est de l’actuelle place François Mitterrand [→]. Elle deviendra la place Matignon au début du 19e siècle.

Matignon (place) : place Matignon 1820 AVL, 1826 CN, la Place Matignon 1830 DAL, Place Matignon 1845 PDD, place Matignon 1853, 1870 SL. — Ancienne place correspondant à la partie l’est de la place François Mitterrand (auparavant place Publique, place du Marché, puis place de la Fraternité sous la Révolution). Située en contre-bas du parvis de la cathédrale Saint-Pierre, elle était assez étroite, ne dépassant pas l’axe de la rue Pont-Mortain. Elle devint la place Matignon en 1809; elle comportait une fontaine circulaire en son centre. En 1823, le Conseil Municipal prit des dispositions pour abattre les anciens bâtiments de l’Officialité et des autres maisons qui la séparaient de la place Royale (site de l’ancienne église Saint-Germain), mais les deux espaces ne furent réunis que beaucoup plus tard, la Municipalité devant racheter petit à petit les maisons qui les séparaient avant de les détruire. L’avènement de la Deuxième République, puis du Second Empire, avaient entre-temps transformé la place Royale en place de la République, puis place Impériale. À la suite d’un décret impérial du 16 janvier 1857 déclarant d’utilité publique la réunion des deux places, les derniers bâtiments furent abattus en 1860. Le nom de place Matignon subsista cependant jusqu’au 15 février 1873, date à laquelle les deux places que plus rien ne séparait prirent le nom de place Saint-Pierre. Celui de place Matignon passa alors à la cour intérieure du Palais épiscopal, qui fut par la suite renommée la cour Matignon [→].

Cerf (rue du) : la rue du Cerf 16e s. ETL 26, rue du Cerf 1752 ALM, Rue du Cerf 1785 PVFL, rue au Cerf 1790 PLE. — Ancienne ruelle dont l’existence remonte au Moyen Âge, mais dont le nom n’est connu que tardivement. C’est initialement un passage aménagé entre le cimetière de l’église Saint-Germain (autrefois située dans la partie ouest de l’actuelle place François Mitterrand) et un groupe de maisons, dont la principale est la maison canoniale Saint-Ursin. Au 17e siècle, cette rue semble avoir porté le nom de rue Saint-Germain, qui avait désigné auparavant le bas de la Grande Rue. Au 18e siècle, la rue du Cerf longe à l’est le cimetière et l’entrée principale de l’église, et à l’ouest les maisons canoniales Saint-Ursin, reliant la rue des Chanoines (nord de la place François Mitterrand, et départ de la rue du Docteur Degrenne) à la Grande Rue (rue Henry Chéron). Elle correspond au front ouest de la place (terrasse du Café Français). Elle représente sans doute une enseigne d’auberge ou de maison particulière, utilisant l’élément héraldique [→] animalier du cerf. De nombreux noms d’auberges sont en effet liés au thème de la chasse : voir le Grand Cerf, auberge située rue Couture du Milieu au 18e siècle; voir aussi le Chien, la Levrette; le manoir des Trois Cornets; au Rendez-vous des Chasseurs. En tant qu’animal symbolique, le cerf est généralement associé à saint Eustache, saint Gilles, et surtout saint Hubert, mais il n’entretient pas de rapport particulier avec saint Germain ni saint Ursin, seules dédicaces attestées à proximité. ☞Il existe néanmoins une possibilité pour que cette appellation ne représente que le nom d’un ancien habitant Lecerf, attesté à date ancienne en pays d’Auge. On connaît en particulier une famille le Cerf, dont un membre, Pierre le Cerf, originaire d’Équemauville [14], fut anobli en 1450 pour services rendus.

Chanoines (rue des) : [le] chemin pavé par lequel on va du Friesche aux Chanoines en ladicte eglise chemin [graphie sans doute en partie rajeunie] 1433 APCC, rue des Chanoines 1752 ALM, rüe des Chanoines 1782 PDC, Rue des Chanoines 1785 PVFL. — Cette rue, “chemin pavé” dès le 15e siècle, menait au Moyen Âge de la cathédrale Saint-Pierre au quartier des maisons canoniales situées tout autour du Friche aux Chanoines [→]. Elle correspond actuellement à la façade nord de la place François Mitterrand et au départ de la rue du Docteur Degrenne, de la rue Condorcet à la place Le Hennuyer (ancien Friche aux Chanoines).

Nationale (rue) : rue Nationale ~1800 PFL. — Nom révolutionnaire de la rue des Chanoines [→], correspondant au côté nord de la place François Mitterrand et au début de la rue du Docteur Degrenne.

Place publique (la) : la Place 1678 CCL, la place publique 1685 MC. — Ancien nom de la place du Marché, qui, élargie, deviendra la place François Mitterrand [→].

Cohue (la) : [les] mieurs [= murs] de la cohue a l’oficial 1390 RGG 43 § 51, la cohue Monseigneur de Lisiex, en laquelle l’en a acoustumé tenir la juridicion temporelle d’iceluy seigneur 1413 CEL, la cohue ou auditore de la juridicion temporelle de Monseigneur l’evesque 1459 CEL, Michel Desmouceaux, aiant la garde de la clef de l’huis du prétoire et Cohue, où la jurisdiction de monsieur le bailly vicomtal a de coustume de tenir sa jurisdiction […] 1622 PVS. — Également appelée court temporelle, c’est le siège de la juridiction civile et criminelle de l’évêque ou de son bailli (site approximatif du la BNP, place François Mitterrand). Ces bâtiments ont appartenu à l’Évêché jusqu’à la Révolution. Ils étaient séparés du manoir de la Ronce par une venelle appelée allée de la Ronce [→]. Le mot cohue a également désigné en ancien français un marché public, une halle, un hangar, ou une sorte de tribunal de commerce, une assemblée de justice, auditoire de juges royaux ou seigneuriaux. Noté en latin médiéval cohua, ce mot représente un emprunt à l’ancien breton koc’hu, koc’hui “halle”.

Ronce (allée de la) : certaine venelle auprès de la cohue monseigneur de Lisieux 1413 CEL, une venelle séparant ledit Leudes [fieffataire du manoir de la Ronce] de la cohue et du cimetière de Saint-Pierre 1458 CEL, allée de la ronce 1785 PVFL, allée de la Ronce ~1800 PFL, l’allée de la Ronce 1854 ONR, 1926 GI. — Petit passage coudé reliant au 18e siècle la place du Marché (secteur est de la place François Mitterrand, sans doute à la hauteur de la BNP) à la rue Porte de Paris (rue Henry Chéron, après la Pharmacie Centrale). Elle disparaît des plans au tout début du 19e siècle, mais subsiste subsiste dans la voierie lexovienne juqu’en 1944. Elle doit son nom au manoir de la Ronce qu’elle desservait dès le début du 15e siècle.

MONUMENTS:

Saint-Sébastien (maison) : Sanctus Sebastianus ~1550 OCL, [la maison] du titre de St-Sébastien 1759 CCCL, Maison Saint-Sébastien ~1770 LSL, [maison canoniale du titre de] Saint Sébastien 1788 CCCL, M[ais]on St Sébastien 1790 PLE. — Ancienne maison canoniale autrefois située rue des Chanoines (façade nord de la place François Mitterand), entre le manoir des Trois Marches et la maison Sainte-Barbe. Elle est ainsi décrite au milieu du 16e siècle : domus quam inhabitat magister Petrus Dumont, ante cymiterium sancti Germani 1550 OCL, “la maison qu’habite maître Pierre Dumont, devant le cimetière Saint-Germain”. Son dernier occupant ecclésiastique fut le chanoine Dubois; elle fut vendue comme bien national le 9 avril 1791 à Pascal-Paul Le Bret du Dézert et Charles-Isaïe Pilet. Elle fut démolie en 1903 lors de la construction de la Banque de France, et correspondait à la partie gauche du bâtiment.

Note ShL : Cette maison, rue des Chanoines, était bornée au nord par les jardins de la maison Saint-Romain, à l’ouest par la maison Sainte-Barbe et à l’est par le manoir des Trois-Marches, propriété du Chapitre, formant l’angle de la rue et de l’allée Cardin Martin, Le dernier chanoine qui demeura dans cette maison fut M. J.-F. Dubois, prébendé du Val-Rohais. Elle payait 4 livres pension ancienne et 20 livres de pension nouvelle et fut vendu le 9 avril 1791 pour le prix de 18,300 livres payées en douze annuités 49,815 1. 4s, 9 d.

Saint-Ursin (maison) : Sanctus Ursinus ~1550 OCL, [la maison] du titre de St-Ursin 1759 CCCL, Maison Saint-Ursin ~1770 LSL, [maison canoniale du titre de] Saint Ursin 1788 CCCL, M[ais]on St-Ursin 1790 PLE. — Maison canoniale composée au 18e siècle de deux bâtiments contigus, l’un situé rue du Cerf (façade ouest de la place François Mitterrand, à l’emplacement du Crédit Lyonnais), l’autre au coin de la rue des Chanoines (rue du Docteur Degrenne). Elle ne formait qu’une seule portion vers 1550, et est ainsi décrite : domus quam inhabitat magister Guillelmus de Vieupont, sita in buto ecclesie sancti Germani [OCL], “la maison qu’habite maître Guillaume de Vieux-Pont, sise au bout de l’église Saint-Germain”. À la fin de l’Ancien Régime, elle était divisée en deux portions; le dernier occupant ecclésiastique de la première fut le chanoine Riquier de la Cauvinière, celui de la seconde fut le chanoine Gruel. Elles furent vendues comme biens nationaux, respectivement le 12 juillet 1791 à Jean et Louis-Hippolyte Le Cordier, et le 14 juin de la même année à Guillaume-Gabriel Daufresne le jeune.

Trois Marches (manoir des) : manoir des Trois Marches 17e s. CCL, maison des Trois Marches 1759, manoir des Trois-Marches ~1770 LSL, [la maison] nommée les Trois Marches 1785 CCCL, Manoir des Trois Marches1790 PLE. — Maison autrefois située au coin de l’allée Cardin-Martin (actuelle rue Condorcet) et de la rue des Chanoines (façade nord de la place François Mitterrand). C’était un immeuble de rapport, propriété du Chapitre de Lisieux (ferme muable en 1759) jusqu’à la Révolution. Il fut vendu comme bien national le 22 octobre 1791 à un certain Jean-François Marette, puis démoli en 1903, lors de la construction de la Banque de France, qui occupe partiellement son emplacement. Note ShL: Le manoir des Trois-Marches n’était pas une maison canoiniale ayant litre. Il était loué par le Ghapitre. Plusieurs chanoines l’ont habité.

Sainte-Barbe (maison) : Sancta Barbara ~1550 OCL, [la maison] du titre de Ste-Barbe 1759 CCCL, Maison Sainte-Barbe ~1770 LSL, [maison canoniale du titre de] Sainte Barbe 1788 CCCL, M[ais]on Ste Barbe 1790 PLE. — Ancienne maison canoniale située rue des Chanoines (extrémité nord-ouest de la place François Mitterrand), entre la maison Saint-Sébastien et la Juridiction des Prébendes, à l’emplacement de la Crèche Municipale. Elle est ainsi décrite vers 1550 : domus quam inhabitat magister Fulco Costard, sita juxta predictam domum [OCL], “la maison qu’habite maître Fouque Costard, sise à côté de la précédente [= la maison Saint-Sébastien]”. Son dernier occupant ecclésiastique fut le chanoine Copin du Miribel; le bâtiment fut vendu comme bien national le 20 avril 1791 à un certain Adrien Dubois. Note ShL: La maison de ce nom était rue des Chanoines en face le cimetière de Saint-Germain, bornée au nord Dar les jardins de la maison Saint-Romain ou Sainte-Catherine 2e portion, à l’est par la maison Saint-Sébastien et à l’ouest par la juridiction des prébendes. Note ShL: Cette maison fut donnée à M. F, d’Héricourt, diacre, chanoine; il demeurait au séminaire de Saint-Sulpice : il mourut en 1781. Sa maison fut attribuée à M, Copin de Miribel, clerc, chanoine prébendé de Lieurey, Originaire du diocèse de Grenoble. La maison Sainte-Barbe Payait 4 livres de pension ancienne et 15 livres de pension nouvelle.

SAINT-PIERRE (EGLISE) : [gén.] sancti Petri Lisoieurbis 1027 CAJ I 36 § XII , [gén.] sancti Petri Lisoyę urbis ~1080 CAJ I 95 § XXXII, ecclesiam Sancti Petri 1123/1141 HE II 308, capitulum Beati Petri Lexoviensis 1202/1206 CAP 353 § B122, capitulum Sancti Petri Lexoviensis 1216 CAP 373 § B142, capitulum Beati Petri Lexoviensis 1202/1218 CAJ II 205 § CCXXXV, ecclesi[a] Beati Petri Lexoviensis 1218 FCL 357 § XXIX, ecclesie Beati Petri Lexov[iensi] 1232/1233 LXM 92 § XLIV, ecclesi[a] Sancti Petri Lexoviensis 1242 FCL 355 § XXVIJ, ecclesia Sancti Petri Lexoviensis 1262 FCL 333 § V, la fabricque de Sainct Pierre de Lisieux 1390 ARTL, l’eglise Saint Pierres de Lisieux 1390 RGG 41 § 49, Saint Pierre de Lisieux 1391 RGG 135 § 279, l’eglise Sainct Pierre de Lisieux 1392 RGG 233 § 521, la dicte eglise de Saint Pierre 1448 NHL 13, leglise de saint Pierre dudict Lisieux 1456 CCC, leglise cathedral de Saint Pierre de Lisieux 1458 NHL 16, leglise cathedral Saint-Pierres de Lisieulx 1622 PVS, l’eglize cathedralle Sainct Pierre dudict Lisieux 1636 TLX, Cathedrale 1754 CTTM, l’église cathédralle St Pierre de Lisieux 1762 DMML, Cathedralle 1785 PVFL, la cy-devant cathédrale 1791 ES, Eglise St Pierre, ancienne cathédrale de lisieux 1818 PAV, Saint Pierre 1820 AVL, St Pierre 1825 CN, Cathédrale St Pierre 1845 PDD, ~1882 PVLB, 1896 NPLM, Cathédrale Saint-Pierre 1904 PVL, 1927 PLBM, Cathédrale St Pierre 1944 PA, Cathédrale Saint-Pierre 1972 PCN, Cat[hédrale] St Pierre 1995 PVLPA, Cathédrale St-Pierre 2001 PVAN, Cathédrale Saint-Pierre 2004 PTT. — La première cathédrale de Lisieux fut édifiée au 11e siècle par les évêques Hebert (1026-1049) et Hugues d’Eu (1050-1077), 13e et 14e évêques. Elle fut détruite par un incendie en 1136, et reconstruite au même endroit par Arnoul de Lisieux (1141-1182), 18e évêque. Comme bon nombre d’édifices similaires, la cathédrale est adossée à ce qui fut le rempart du castrum du bas-empire, mais rien ne permet de dire qu’elle s’est substituée à un édifice cultuel romain. La paroisse de la cathédrale Saint-Pierre se confond avec la ville de Lisieux au Moyen Âge, et n’est pratiquement jamais citée en tant que telle. Techniquement parlant, cette paroisse devient la commune de Lisieux à la Révolution, alors que Saint-Désir d’une part, Saint-Germain et Saint-Jacques de l’autre, accèdent à l’indépendance. À partir de 1802 (suppression de l’Évêché de Lisieux), la cathédrale Saint-Pierre devint officiellement église paroissiale, mais l’ancien usage persiste jusqu’aujourd’hui. ☞L’édifice est dédié à saint Pierre, apôtre et premier successeur du Christ; nom issu du latin Petrus, qui perpétue lui-même le grec Πέτρος / Pétros, formé sur πέτρος / pétros “pierre”.

Saint-Germain (église) voir Saint-Germain de Lisieux

Saint-Pierre (cloître) : muros claustri capituli 1321 LXM 152 § CXXIII, [le] cloistre de Saint Pierre 1390 RGG 40 § 47, la closture du clouaistre Saint Pierre de Lisieux 1436 NHL 13. — Ancien enclos autrefois situé le long du flanc sud de la cathédrale Saint-Pierre [→], entre les actuelles rues du Paradis, Henry Chéron et place François Mitterrand. Il renfermait entre autres un cimetière réservé au clergé [NHL 13].

Croche (manoir de la) : le manoir de la Croche 1569 TLX. — Ensemble d’anciennes maisons situées au 16e siècle entre le cimetière Saint-Germain et la grande place commune, ou place du Marché (ouest de la place François Mitterrand), face à la rue Pont-Mortain. À la fin de l’Ancien Régime, elles appartenaient à des particuliers, et jouxtaient les bâtiments de l’Officialité, mais avaient constitué jusqu’en 1569 une propriété épiscopale. Elles furent vendues à cette date à un certain Salzard Duhoulx par l’évêque Jean V Le Hennuyer; voir aussi place Le Hennuyer. — Même explication.

Fabrique (la) : une maison appelée la Fabrique, actuellement occupée par la famille de M. Pannier, juge, ou logis des enfants de Chœur 1685 MC. — Ancienne maison relevant de la mense capitulaire, située au coin de la place publique (est de la place François Mitterrand), entre la rue Étroite (rue Henry-Chéron) et la cathédrale Saint-Pierre. Ce nom fait bien sûr référence à la fabrique (biens, revenus, conseil d’administration) de la cathédrale.

Ronce (manoir de la) : [le] manoir de la Ronce 1458 CEL, manoir de la Ronce 18e s. ETL 24. — Ancien manoir situé au 15e siècle au coin de la place du Marché (est de la place François Mitterrand) et de la rue Étroite (rue Henry Chéron), à l’emplacement approximatif de la pharmacie Pasturel. Il doit probablement son nom à un dénommé DE LA RONCE, non identifié.

Bidet (le) : le Bidet s.d. MC2, la maison nommée le Bidet ~1770 LSL, M[ais]on du Bidet 1790 PLE. — Minuscule maison enclavée dans les jardins de la maison Saint-Ursin, sise rue des Chanoines (début de la rue du Docteur Degrenne), face à la Juridiction des Prébendes. Elle appartenait au Chapitre de Lisieux.

Ce nom représente soit un emploi facétieux du moyen français bidet “petit cheval” (d’après la taille ou la position du bâtiment), soit le nom d’un ancien propriétaire ou locataire, soit encore un nom d’enseigne.

Cohue (fontaine de la) : fontaine de la Cohue ~1770 LSL. — Ancienne fontaine située au 18e siècle place du Marché (côté est de la place François Mitterrand), en face de l’allée de la Ronce (emplacement approximatif du kiosque à journaux près de la BNP). Mentionnée une première fois en 1412 [CTB f° 78], elle fut démolie en 1680 sur l’ordre de l’évêque Léonor II de Matignon, qui la fit remplacer par “une autre à la mode” [MA 9], elle- même supprimée en 1807 — cependant, Henri Moisy [NHL 47] dit “il y a quinze ans” en 1874 — et remplacée par une borne-fontaine, face à la rue Pont-Mortain. Elle doit son nom à la proximité de la Cohue [→] ou cour temporelle de l’Évêque.

ENTREPRISES – COMMERCES:

Place (hôtel de la) : Hôtel de la Place ~1934 DPh, Hôtel-Restaurant de la Place 1939 AL 332, Hôtel de la Place 1939 AL 332, [Hôtel] de la Place 1960 LCTP, Hôtel-rest. de la Place 1964 ACAA 1193b, Hôtel de la Place 1982, 2006 PTT, Best Western Hôtel de la Place 2001, 2004 PTT. — Établissement situé 67 rue Henry Chéron, et donnant en 1934 sur la place Thiers (actuelle place François Mitterrand). Son existence procède du dédoublement de l’ancien Café de la Place [→] en café (au rez-de-chaussée) et hôtel-restaurant (le reste de l’immeuble) dans les années 1930, sous le règne d’Henri Thouroude qui vantait alors Sa Cave renommée — La Maison du Bien-Manger — Vieille Réputation. La partie droite du bâtiment (n° 91 à cette époque) avait été dans les années 1900-1920 l’armurerie Pérol, qui semble correspondre à l’établissement Duchesne en 1876.

L’immeuble détruit en 1944 fut reconstruit. Son rez-de-chaussée est aujourd’hui le café Le Patio, au-dessus duquel existe toujours l’Hôtel de la Place (l’entrée est dans le passage à droite du café), rénové à la fin des années 1990, et repris en main depuis 2001 par la chaîne Best Western.

Café Français : Café Français 1876 ALPE 55a, 1901 AAL 165a, 1912 AAL 190b, 1921 AL 207a, 1929, 1930 GFMR, 1939 AL 310b, 1982, 2003 PTT, le Café Français 2004 PTT. — L’un des plus anciens cafés de Lisieux — du moins par l’enseigne, car il fut entièrement détruit par les bombardements, et reconstruit plus ou moins à la même place, 3 place François Mitterrand (ancienne place Saint-Pierre, puis Thiers). Il était tenu par les sieurs Ribault en 1876, Martin en 1901 et 1912, Lecerf en 1921 (sans rapport avec l’ancienne rue du Cerf au bord de laquelle l’établissement se serait situé s’il avait existé au 18e siècle), A. Année en 1929-1930, et en 1939 par les époux Feyox. Après plusieurs autres passages de mains, il fut repris le 1er avril 2006 par Bertrand et Stéphanie Divaret.

Lisieux (café de) : Café de Lisieux 1876 ALPE 54b, 1912 AAL 190a. — Ancien établissement lexovien autrefois situé 4 place Thiers (= place François Mitterrand), à l’emplacement de la BNP. Il était tenu en 1876 par le sieur Desbuissons, en 1901 par Macé père et en 1912 par Éd. Barbulée. Il n’est plus attesté en 1921, époque à laquelle on trouve à cette adresse le magasin de chaussures Ibled, ainsi que les Horlogers réunis, auxquels succèdera dans les années 1930 le Comptoir National d’Escompte de Paris, ancêtre de la BNP, puis BNP-Paribas.

Épicerie Parisienne : Epicerie Par[isien]ne 1921 AL 150a, Épicerie Parisienne 1932 FEL, Epicerie Parisienne 1939 325a. — Ancienne épicerie autrefois situé 17-19 place Thiers (actuelle place François Mitterrand). Elle fut tenue par le sieur Grenier en 1921 et 1932, dispensateur éclairé du café “Mon Café”, puis son collègue Gobert en 1939.

Caves Générales (Aux) : Aux Caves Générales ~1920 Cp, 1921 AL 232b, 1939 AL 363a. — Ancien commerce de vins et spiritueux autrefois situé 79 Grande Rue (= 61 rue Henry Chéron) et place Thiers (= place François Mitterrand). C’était là l’une des nombreuses boutiques des Établissements Chiffemann, dont le siège se trouvait 18 rue Duhamel. L’établissement était auparavant le café de la Terrasse [→], dirigé par Victor Bisson, puis J. Thévenon au début du 20e siècle.

Place (café de la) : Café de la Place 1876 ALPE 54b, 1901 AAL 164b, 1921 AL 207b, 1939 AL 310b, Café Restaurant de la Place 1939 AL 332. — Ancien café autrefois situé au n° 89 de la Grande Rue (actuelle rue Henry Chéron), et donnant en 1876 sur la place Saint-Pierre, devenue par la suite place Thiers, puis place François Mitterrand. L’établissement était en partie situé à l’emplacement de l’ancienne maison de Marin Bourgeois [→]; l’allée de l’Image s’ouvrait immédiatement à sa gauche, au n° 87.

Le Café de la Place était dirigé par les sieurs Daugé en 1876, Berton en 1901, Henri Thouroude en 1921, puis sa veuve en 1939. Durant les années 1930, il s’était doublé d’un hôtel-restaurant, l’Hôtel de la Place [→]. Détruit par les bombardements, l’immeuble reconstruit correspond aujourd’hui au café Le Patio (ex-Lexovien) au n° 67 et à l’Hôtel de la Place dont l’entrée lui est contiguë.

Printemps (Au) : Au Printemps av. 1915 Cp, 1921 AL 205a. — Ancien commerce de blanc (spécialité de trousseaux et linge confectionné) autrefois situé 75 Grande Rue (= 57 rue Henry Chéron), et donnant sur la place Thiers (place François Mitterrand). L’établissement était dirigé par Marcel Farge en 1921. Il céda la place dans les années 1930 à l’opticien Ehrmann, auquel succéda par la suite la maison Jumel Rouxel (années 1980), puis simplement Rouxel à partir de 1988.

C’est un nom traditionnel d’enseigne de magasin depuis le 19e siècle. Il suggère évidemment la fraîcheur, la jeunesse et le renouveau, et a été particulièrement appliqué aux magasins de nouveautés. Il est probable que l’emploi de ce nom représente, dans bien des cas, la reprise de l’enseigne du grand magasin parisien Au Printemps, créé en 1865 par Jules Jaluzot.

Site de la Poste, avant qu’elle n’émigre Place Royale (place François Mitterrand), puis rue des Mathurins (rue Pierre Colombe), rue du Bouteiller (rue du Docteur Degrenne), dans la Grande Rue (rue Henry Chéron, au coin de l’actuelle rue des Mathurins), puis enfin place Thiers (place François Mitterrand), dans les locaux actuels construits en 1912, à l’emplacement de l’ancienne prison (aile du palais épiscopal construite au 18e siècle par Henri-Ignace de Brancas).

Aux lendemains des Bombardements:

Film: Internet Source inconnue .

Film: Institut National de l’Audiovisuel .

Archives ShL:

Fonds Etienne DEVILLE Série 9 F.

3513840. Boulangerie, patisserie et 130 – Arrêté concernant les boulangers forains – Du 22 décembre 1830(«

DESHAYES DANIEL : La boulangerie à Lisieux au XIXe siècle. Bulletin du Foyer rural du Billot, n°14B, Juin 1986.

Ordonnance du Roi, relative à l’exercice de la Profession de Boulanger dans la Ville de Lisieux – Du 15 janvier 1817, A Lisieux, de L’imprimerie de Tissot, In-4°, 7 p.

Arrêté concernant les boulangers forains – Du 22 décembre 1830 (« …ne pourront exposer leur Pain en vente que sur la Place Matignon… ils ne pourront mettre en vente que du pain de même nature et qualité que celui reconnu en cette ville, c’est-à-dire du Pain de luxe ou mollet, du blanc et du bis ».), A Lisieux de l’Imprimerie de P.C. Tissot. In-4°, 2 p.

= Arch. ShL. 9 FB. 12.- Lisieux, Administration, 120. – Arrêtés

Extraits Presses.

1971 : rue Henri Chéron (angle rue Degrenne) voir l’Eveil du 18 novembre 1971.

An 2000 : incendie du Palais de l’Evêché place Mitterrand et de la Poste dans la nuit du 8 au 9 mars 2000.

voir Ouest-France, édition Pays d’Auge :

– vendredi 10 mars 2000 : page 4 informations générales.

pages 10 et 11 Calvados (2 pages entières)

– samedi 11 mars : -page 8 (Calvados)

-page 10 (Lisieux)

INVENTAIRE COOPERATIVE DE RECONSTRUCTION DE LISIEUX CARTON 31: Potier 83 rue Henry Chéron – Thouroude 89 place Thiers immeuble allée de l’image devenu l’hôtel de la Place avec plans anciens Ilot 24 Devis à l’identique A à F avec plans Faron 77 rue Henry Chéron Lion de faïence Place Thiers Ilot 6 Dossiers à l’identique C.N.E.P. banque 4 place Thiers Foussard 58/60 rue Henry Chéron et au 2 place Thiers et 155 rue Henry Chéron CARTON 31: Dossiers à l’identique Thouroude 89 place Thiers immeuble allée de l’image CARTON 36 Dossier destruction ICE place Thiers devis à l’identique Bibet rue Henry Chéron 1 place Thiers – Location Bisson pharmacie Bled place Thiers Faré place Thiers entre Bled et le Crédit Lyonnais Fontaine 5 place Thiers Location Guérin limonadier Huchon 7 Place Thiers achat par Lecarpentier CARTON n°41: ICE [Immeuble Collectif d’État] place Thiers

FONDS STURLER – PHOTOS ET PELLICULES. BOITE 21– VILLE DE LISIEUX 21 G 1 place Thiers avec poste, Banque de France, vue sur Crédit Agricole et baraquements dits « salle de la Liberté » 42 E Ets Terrier place Thiers Lisieux – vitrine 6 pellicules couleur 44 G Incendie Place Thiers reportage 28 avril 1969 – 12 pellicules 6/6 couleur 49 K Présentation matériel place Thiers Lisieux 14/7/73 – 3 pellicules 56 M Reportage Lisieux octobre 79 – Coin place Thiers et rue Paul Banaston, 2 bandes négatifs 24/36

Fonds Jean-Denis Gautié. – 01 Photographies Lisieux en ruines : 1 photo place Thiers (14×9 cm) 1 photo place Thiers (12,5×18 cm)

FONDS DUVAL Georges 2S. Manoirs et Monuments Historiques 2S71 – Place Thiers

Fonds Erudits NE 09 MOISY Alexandre. ARCHEOLOGIE – 3 – Notes recueillies pendant les travaux de canalisations Place Thiers.

Inventaire des enveloppes Enveloppe n° 226 – Lisieux, place Thiers, la Banque de France et la poste Enveloppe n° 227 – Coupures de presse – XX/10/1978 : photo du marché place Thiers 26/10/1978 : photo du marché place Thiers (fermeture à 14 heures) Enveloppe n° 179 Cartes postales de Lisieux: Lisieux : place Thiers, un jour de marché Lisieux : le marché (2 exemplaires) Lisieux : place Thiers, un coin du marché Lisieux : le marché Enveloppe n° 181 Documents divers. Photo de véhicules place Thiers Enveloppe n° 122 : Lisieux 2 photos de la fête de la victoire (19 octobre 1919), place Thiers

BIBLIOGRAPHIE LEXOVIENNE – Archéologie. 14366.722.192. Découverte lors de travaux à la Banque de France, place Thiers -Communication ShL, p-v., 3, séance 16.11.1921, p. 50 DASTUGUE J., -Notice anthropologique – Lisieux, Place Thiers., 9 septembre 1964. photocopie COTTIN François, Note sur la découverte à Lisieux de sépultures supposées mérovingiennes Place Thiers, Communication ShL, 23 novembre 1964

Annuaire 1938: n° 1 Bisson, Pharmacien – n° 3 Lecerf, Café Français – n° 7 Courgenoux, Coiffeur – n° 9 Bled, Coiffeuse – Saulnier, Maroquinerie – n° 11 Faré, Dentiste – n° 13 Crédit Lyonnais – n° 17 Gobert, Épicerie.

n° 4 Comptoir National d’Escompte de Paris – n° 8 Clément, Bonnetterie – n° 10 – Lingerie – n° 12 Eveno, Souvenirs – n° 14 Postes Télégraphes et Téléphones – n° 16 Banque de France – n° 22 Presbytère St-Pierre –

Laisser un commentaire