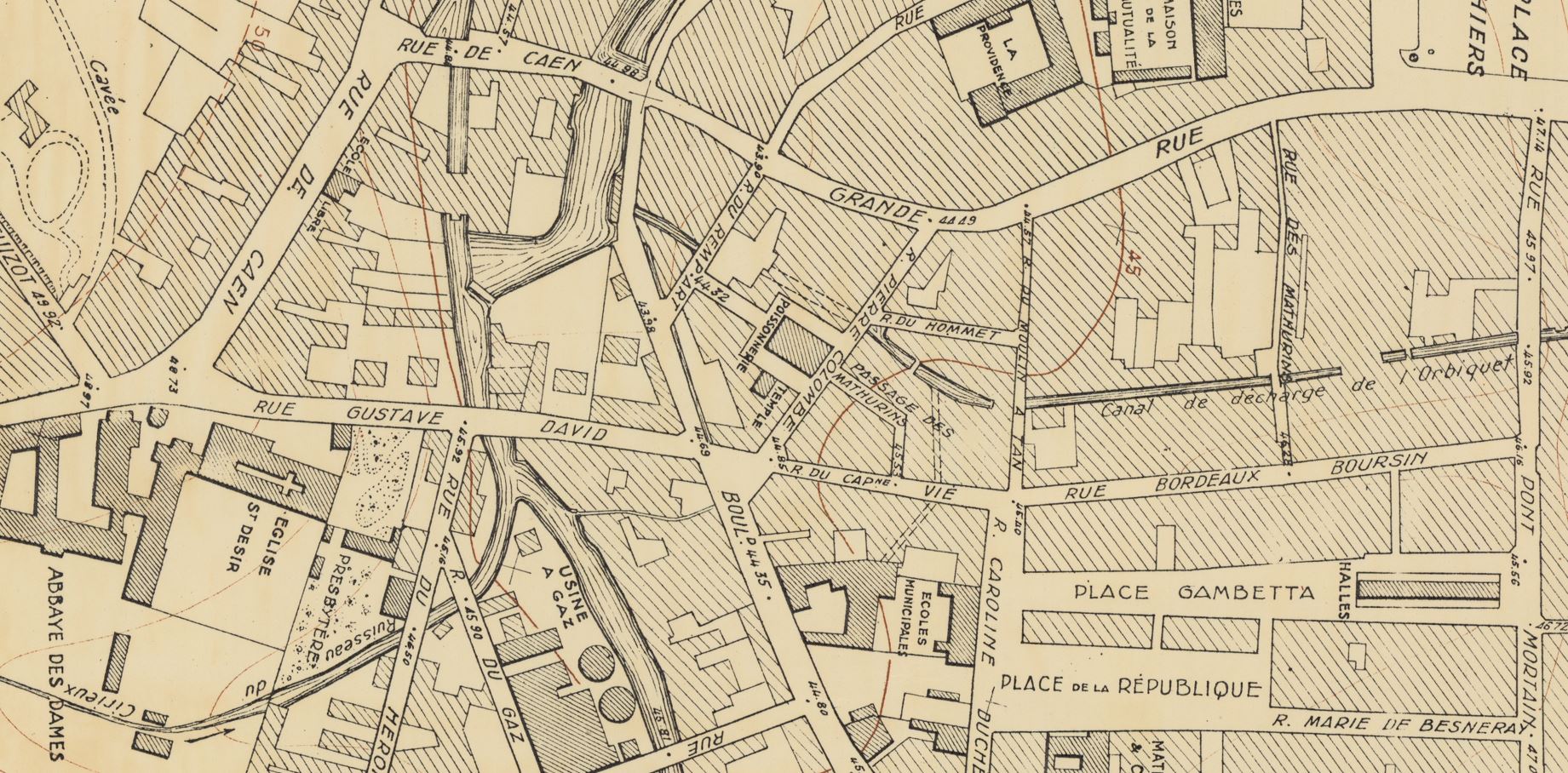

Sources Originales: A gauche, Plan Courel 1930, ShL – A droite, image modifiée Géoportail Lisieux 1930 .

– Les textes des noms de rues proviennent du: Dictionnaire historique et étymologique des noms de rues et lieux-dits anciens et modernes de Lisieux, Société Historique de Lisieux, 4e édition revue, corrigée et augmentée, 2024 (inédite) Dominique Fournier. DRL.

Voir Sources des abréviations.

– Les photos, retouchées, sont extraites de la Collection de cartes postales de la ShL. Cliquez dessus pour les agrandir.

HISTORIQUE:

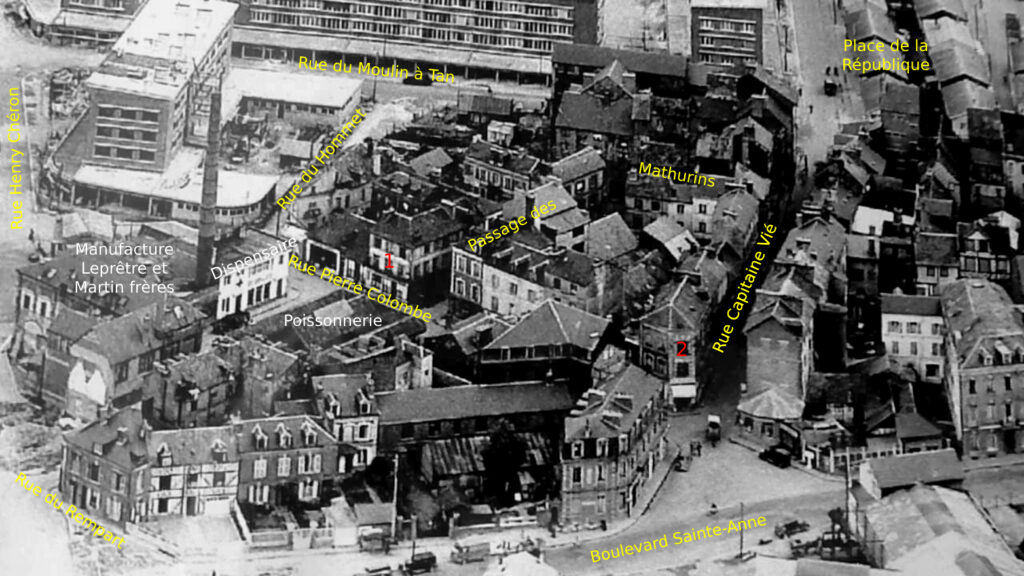

Avant la seconde guerre mondiale, le quartier de la Poissonnerie comprenait les rues: du Rempart, Pierre Colombe (anciennement rue des Mathurins), du Hommet et Passage des Mathurins.

Dominique Fournier. DRL.

Anciens lieux des Poissonneries avant 1884.

Poissonnerie (la). — a) rue Cadoc (rue au Char) : vicum per quem itur de piscioneria apud ecclesiam Sancti Jacobi 1293 LXM CVI. — b) Grande Rue (rue Henri Chéron) : la Grant Rue pavee devant la halle a la poessonnerie 1433 APCC. — Marché au poissons, d’abord situé dans le haut de la rue Cadoc, actuelle rue au Char, puis contre le cimetière Saint-Germain (actuelle place Thiers, le long de la rue H.Chéron), peut-être déjà au 15e siècle (voir encart ci-dessus).

1. — Poissonnerie (place de la) : Pl. de la Poissonnerie 1845 PDD, Pl. de la Poissonnerie 1847 PGJ. — Nom éphémère (et peut-être officieux) de la partie ouest de la Couture du Milieu au 19e siècle (site du marché aux poissons de 1811 à 1846). Voir le suivant.

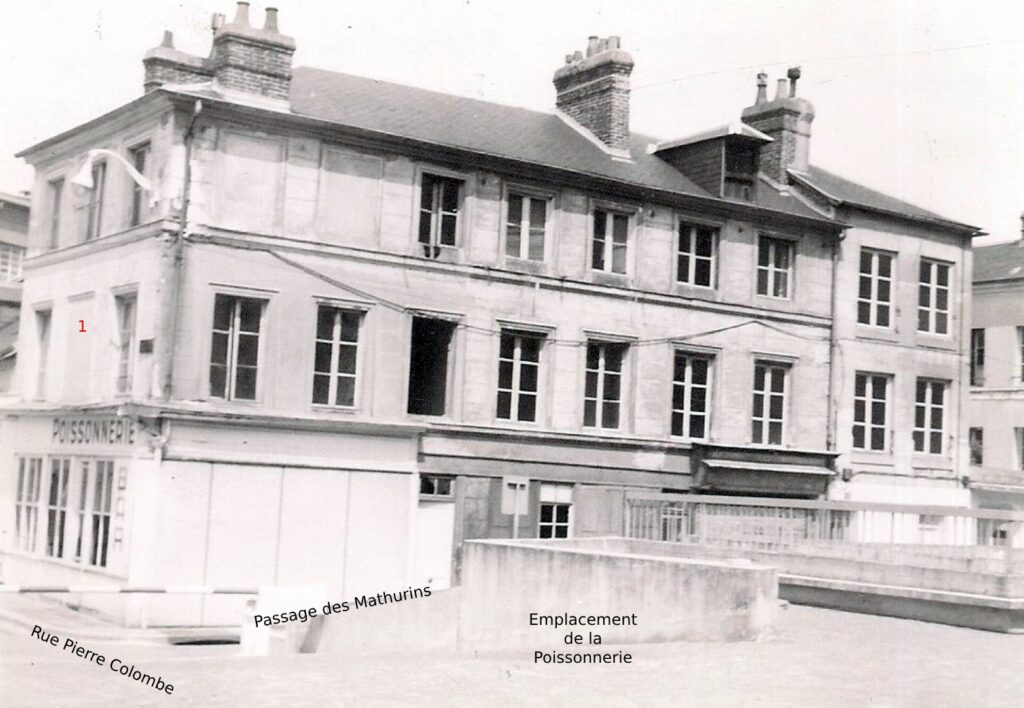

2. — Poissonnerie (place de la) : place de la Poissonnerie 1851 SL, 1876 ALPE. — Petite place carrée dont il subsiste la trace de l’angle nord au coin de la rue de la Poissonnerie et de la rue Pierre Colombe. C’est l’emplacement de la Poissonnerie Municipale de 1846 à la Seconde Guerre mondiale (auparavant située dans la Couture du Milieu). Sa construction fut décidée en 1844, sur l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (également appelé Hôtel-Dieu ou Hôpital d’en Bas), qu’avaient tenu les Mathurins jusqu’à la Révolution [→place des Mathurins]. L’établissement avait été rattaché à l’Hôpital Général (ou Hôpital d’en Haut), ses bâtiments détruits pour insalubrité en 1841, et ses terrains rachetés par la ville de Lisieux [PML].

À cette occasion, le journal Le Lexovien du 16 juillet 1841, saisi d’une crise de lyrisme incontrôlé, s’exclame : l’œuvre de la réunion des hôpitaux, dégagé de ses entraves, marche rapidement vers sa fin. Des rues vont être percées et des ponts construits sur la rivière d’Orbec pour la communication, jusqu’alors si difficile d’une partie de la ville avec l’autre. Un quartier languissant, écrasé par d’énormes bâtiments inutiles, va renaître à la vie et la rendre à son tour à un quartier voisin […]. Honneur soit rendu au zèle des Administrateurs des hospices, de M. le Maire et de ceux qui les ont secondés dans cette entreprise qui doit faire époque glorieuse dans les fastes de l’Administration de Lisieux.

La construction de la poissonnerie entraîna effectivement l’ouverture d’un certain nombre de petites rues la reliant aux voies adjacentes : rue du Rempart, rue de la Poissonnerie, rue Pierre Colombe, passage des Mathurins, rue du Hommet [→]. Ces travaux furent rendus possibles grâce à un emprunt de 80.000 francs voté par le Conseil municipal le 22 mars 1844 (qui servit aussi à d’autres réalisations).

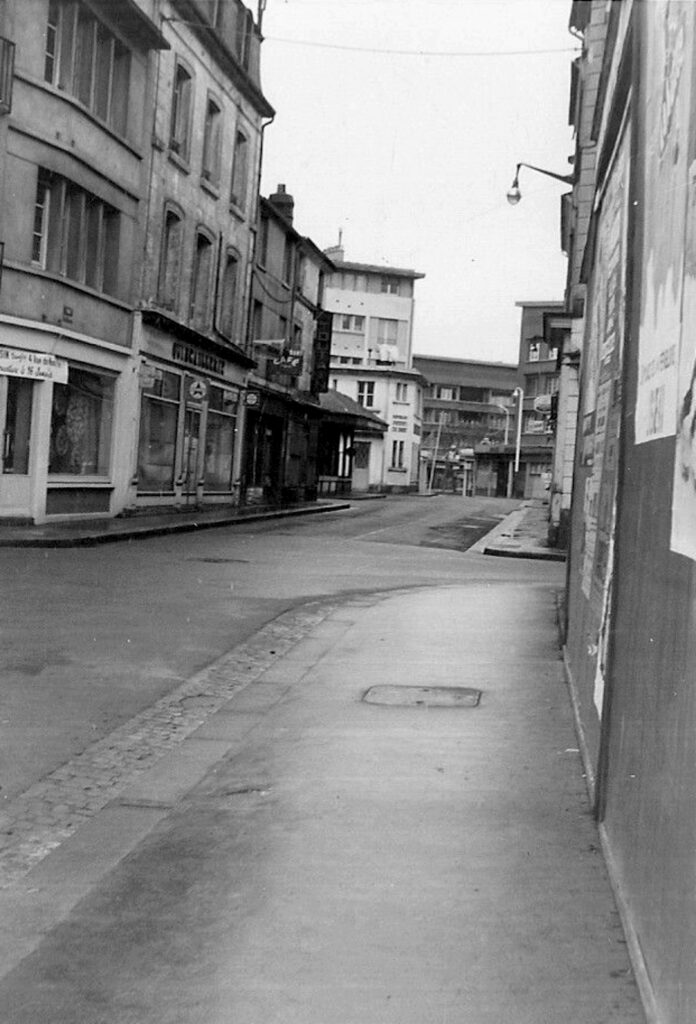

La Poissonnerie fut détruite dans les années 1960 pour faire place à des immeubles d’habitation.

Poissonnerie (Rue de la) : rue de la Poissonnerie 1850 SL, 1876 ALPE, 1899 AAL, 1921 AL, 1939 AL, 1972 PCN,1995 PVLPA, 2001 PVAN, 2004 PTT. — Voie percée en 1844, lors de la construction de la nouvelle Poissonnerie Municipale, à l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (ou Hôtel-Dieu); elle reliait initialement la rue du Rempart (initialement rue Neuve-Bouteiller, aujourd’hui l’extrémité ouest de la rue du Docteur Degrenne) à la place de la Poissonnerie. Elle reçut ce nom en 1848; à l’heure actuelle, elle n’est plus signalée en tant que telle par une plaque officielle, mais existe toujours.

Rempart (rue du) : rue du Rempart 1853 HL, Rue du Rempart 1869 PVLCa, rue du Rempart 1876 ALPE, Rue du Rempart ~1882 PVLB, Rue Rempart 1896 NPLM, rue du Rempart 1899 PVLC, 1921 AL, 1939 AL, 1944 PA. — Voie percée en 1853, suite à la construction de la nouvelle Poissonnerie Municipale à l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (ou Hôtel-Dieu). Elle se substitua à une venelle traversant le manoir Hauvel (détruit à cette l’occasion), reliant la Grande Rue (rue Henry Chéron) à l’Orbiquet. Construite dans le prolongement de la rue du Bouteiller, elle portait initialement le nom de rue Neuve-Bouteiller . Elle disparut après 1944, lors du remaniement du quartier de l’Hôtel-Dieu et de la création de l’avenue du Six Juin. Elle correspondait approximativement à l’extrémité ouest de la RUE DU DOCTEUR DEGRENNE, entre la rue Henry Chéron et l’avenue du Six Juin.

Le nom de rue du Rempart lui fut donné en 1853, par référence à un fragment des fortifications subsistant à cette époque : la Tour Houlette (auparavant appelée Tour de la Barre et Tour derrière l’Hôtel-Dieu).

Neuve-Bouteiller (rue) : rue Neuve-Bouteiller 1847 SL, rues Bouteiller et Neuve-du-Bouteiller 1849 SL. — Nom initial de la rue du Rempart [→], percée vers 1844 lors de la construction de la nouvelle Poissonnerie Municipale à l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (ou Hôtel-Dieu), dans le prolongement de la rue du Bouteiller (rue du Docteur Degrenne).

Colombe (Rue Pierre) : rue Pierre Colombe 1899 PVLC, rue Pierre-Colombe 1899 AAL, 1921 AL, 1933 SCL, rue P. Colombe 1937 PLL, rue Pierre Colombe ~1938 PCL, rue Pierre-Colombe 1939 AL, rue Pierre Colombe 1944 PA, 1972 PCN, 1982 PTT, 1995 PVLPA, 2001 PVAN, 2004 PTT, 2019 LVL. — Voie percée en 1844, lors de la construction de la nouvelle Poissonnerie Municipale à l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (ou Hôtel-Dieu), et initialement appelée rue des Mathurins [→]; elle reliait la Grande Rue (rue Henry Chéron) à l’angle du boulevard Sainte-Anne et de la rue Petite Couture (rue du Capitaine Vié). À cet endroit, son ouverture entraîna la destruction d’une maison particulière qui dut être rachetée à un sieur Salomon.

Elle fut nommée rue Pierre Colombe en 1892 , en souvenir d’un jeune médecin lexovien, fondateur dans cette rue du dispensaire actuellement nommé DISPENSAIRE PIERRE COLOMBE, ouvert en 1888. Ce praticien, d’un dévouement exemplaire, contracta la diphtérie après avoir insufflé de l’air dans les poumons d’un enfant atteint de cette maladie , et mourut le 13 octobre 1891. Son nom fut également choisi pour cette rue par association d’idée avec l’Hôtel-Dieu (Hôpital des Malades ou Hôpital d’en bas), dirigé par les Mathurins jusqu’en 1791. Le quartier a gardé sa vocation médicale, puisque l’on y trouve également un laboratoire d’analyses médicales, non loin du dispensaire Pierre Colombe.

Hommet (Rue Jourdain du) : rue du Hommet 1862 SL, 1876 ALPE, R. du Hommet 1896 NPLM, rue au [ou du] Hommet 1899 PVLC, rue du Hommet 1899 AAL, 1921 AL, 1939 AL, rue du Hommet ~1938 PCL, rue du Homet 1944 PA, rue [du] Hommey 1964 ACAA 1188, rue du Hommet 1972 PCN, rue Hommet 1982 PTT, rue Jourdain du Hommet; rue du Hommet 1995 PVLPA, rue du Hommet, rue Hommet 2001 PVAN, rue du Hommet 2004 PTT, 2019 LVL. — Voie dont l’ouverture fut décidée en 1844, lors de la construction de la Poissonnerie Municipale à l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (ou Hôtel-Dieu). Elle reliait la rue du Moulin à Tan à la rue Pierre Colombe (initialement rue des Mathurins), dans le quartier des Mathurins et de l’Hôtel-Dieu.

Jourdain du Hommet, dont on trouve le nom attesté au Moyen Âge (1220) sous la forme latinisée Jordanus de Humeto, Lexov[iensis] canonicus LXM, était le fils de Guillaume du Hommet, lui-même issu de l’illustre maison des barons du Hommet, connétables hériditaires de Normandie. Il fut d’abord chanoine, puis devint le 21e évêque de Lisieux [1201-~1218]; en tant que tel, il institua à Lisieux la communauté religieuse des Mathurins, et fit de nombreux dons en faveur de l’Hôtel-Dieu.

Mathurins (rue des) : Rue des Mathurins 1845 PDD, 1869 PVLCa, rue des Mathurins 1876 ALPE, Rue des Mathurins ~1882 PVLB, R. des Mathurins 1896 NPLM. — Voie créée en 1844 dans l’ancien quartier des Mathurins, lors de la construction de la nouvelle Poissonnerie Municipale, à l’emplacement de l’ancien Hôpital des Malades (ou Hôtel-Dieu), tenu par les Mathurins depuis le 13e siècle jusqu’en 1791, et détruit en 1841 pour insalubrité. Plusieurs rues furent créées à cette occasion autour du nouveau bâtiment : la rue des Mathurins longeait alors l’édifice. On lui donna en 1892 le nom de rue Pierre Colombe [→], mais cette date est peut-être à revoir, car on trouve celui de rue des Mathurins attesté sur un plan de la ville de 1896.

Mathurins (passage des) : impasse des Mathurins 1899 AAL, passage des Mathurins 1903 AAL, 1921 AL, passage des Mathurins 1939 AL, 1972 PCN, pass Mathurins 1982 PTT, p. des Mathurins 1991 PTT,passage des Mathurins 2019 LVL. — Voie percée en 1844 lors de la création de la Poissonnerie Municipale dans le quartier des Mathurins, à l’emplacement d’une allée conduisant à l’ancien couvent. C’est alors une courte impasse (futur passage des Mathurins) perpendiculaire à cette voie, qui ne paraît pas recevoir de nom avant la fin du 19e siècle. En 1892, le nom de Pierre Colombe est donné à l’ancienne rue des Mathurins qui passait devant la poissonnerie; le nom de cet ordre monastique est alors transféré à l’impasse des Mathurins qui, prolongée en formant un coude jusqu’à la rue Petite-Couture (actuelle rue du Capitaine Vié), prend en 1903 le nom de passage des Mathurins. Elle correspond aujourd’hui à un passage très étroit, aménagé sur le tracé de l’ancienne rue, à l’occasion de la construction des immeubles modernes qui ont remplacé l’ancienne poissonnerie.

Mathurins (place des) : place des Mathurins 1899 HL. — Nom alternatif de la place de la Poissonnerie à la fin du 19e siècle.

Poissonnerie (ruisseau de la) : le grand ruisseau 1788 EHL, ruisseau de la Poissonnerie 1838 EHL. — Petite dérivation du canal de décharge de l’Orbiquet, traversant la Couture du Milieu; elle arrivait dans le prolongement de la rue aux Fèvres et tournait à angle droit dans l’axe de la rue du Moulin à Tan. Ce ruisseau était considéré comme une gêne à la fin du 18e siècle, car de nombreuses foires se tenaient à cet endroit. Le Mémorial de la Ville note, le 20 septembre 1788, qu’il formait tellement obstacle au passage que les particuliers avaient été obligés de faire des ponts dessus pour le traverser. Au début du 19e siècle, le ruisseau alimentait la Poissonnerie Municipale, lui permettant de ne pas polluer l’eau de la rivière des Tanneurs. Il fut supprimé vers 1845.

La Poissonnerie Municipale: Le site de la Poissonnerie Municipale de Lisieux n’a cessé de se déplacer du Moyen Âge à nos jours.

En 1293, on trouve la mention d’une piscioneria située rue Cadoc (portion nord de la rue au Char). Ce site semble correspondre au lieu parfois appelé places à la Coudraie ou simplement les Places.

À partir du milieu du 16e s. [ETL 27], ou peut-être même déjà au 15e siècle (voir la Poissonnerie ci-dessous), la poissonnerie est située deux cents mètres plus bas, contre le cimetière Saint-Germain, à l’emplacement actuel du marché (place François Mitterrand). C’était un hangar de 48 pieds de long et 6 de large [ES], abritant sept étals et une loge à usage de poissonnerie.

Au début du 19e siècle, elle fut transférée à la Couture du Milieu, brièvement appelée place de la Poissonnerie (future place Gambetta, puis secteur nord de la place de la République), à côté des halles au blé, aux frocs, aux toiles et du Marché aux Chevaux. Elle y était composée de longs étals en son centre, et alimentée en eau par une petite dérivation de l’Orbiquet, nommée ruisseau de la Poissonnerie, qui arrivait dans le prolongement de la rue aux Fèvres et tournait à angle droit dans l’axe de la rue du Moulin à Tan.

En 1844, on construisit une toute nouvelle halle aux poissons sur le site de l’ancien Hôtel-Dieu ou Hôpital des Malades, détruit en 1841 (et les anciens étals des poissonniers firent place à une Halle aux Laines et au Poids Public). C’est le site de la Poissonnerie Municipale jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Elle se composait d’une “poissonnerie couverte avec trottoirs aussi couverts au pourtour” et d’une “cour fermée pour la vente en gros du poisson à son arrivée” [PLH]. Elle ne figure encore sur le plan de 1845 [PDD] que sous le vocable de Nouvelle poissonnerie Projetée.

Dans les années 1960, la poissonnerie fut relogée Boulevard Sainte-Anne, près de la Tour du Coin Besnard; elle possède également une entrée au coin sud-est de la Place de la République.

Noms des RUES et PLACES qui ont été modifiés dans la deuxième moitié du XIX° ou dans les premières années du XX° Siècle – Moidrey Baron de.

Addition de Mr Dingremont: presqu’à l’extrémité de la porte de Caen, existait l’Hôtel-Dieu, depuis la maison qui fait l’angle de la Grande Rue et de la rue des Mathurins, jusqu’à la rue du Rempart. Cet hôpital fut originairement fondé dans l’Ile de Putangle, nommée plus tard Ile St Dominique, et ne fut transféré dans l’intérieur de la ville que vers la fin du XIIe siècle (Voir Charles VASSEUR, Notice sur La Maison-Dieu et les Mathurins de LISIEUX ci-dessous). Laurent Aini, chanoine de Lisieux et fils de Roger Aini, simple bourgeois de Lisieux, donna à quelques personnes laïques qui s’étaient réunies sous le nom de Pauvres de la Maison-Dieu de Lisieux, une cour sise en la rue du Bouteiller et acheta plusieurs héritages situés dans l’Ile de Putangle qu’il leur donna également en 1165. On communiquait par un pont jeté sur la Touques à l’Ile de Putangle, dans laquelle on forma l’Hôtel-Dieu. La chapelle était dédiée à Notre-Dame de Pitié.

Depuis, on jugea plus convenable d’établir cet Hôtel-Dieu dans la ville, et on en construisait l’église lorsque Sieur Thomas, archevêque de Canterbury séjourna à Lisieux. Il avait été obligé de quitter l’Angleterre à cause de ses démêlées avec le roi Henry II, père de Richard Cœur de Lion. Arnoult qui était alors notre évêque, le reçut et fut un des intercesseurs auprès du roi d’Angleterre pour les réconcilier. Pendant son séjour à Lisieux, le prélat célébrait la messe dans la chapelle de l’ancien hôpital. Un jour on lui demanda sous le nom de quel saint il conseillait de dédier l’église que l’on construisait pour le nouveau. Il répondit : « sous celui du premier martyr ». Thomas Becket (alias Becquet) étant de retour dans son église en Angleterre y fut massacré et il fut canonisé par le Pape Alexandre III. Lorsqu’il fut question de dédier l’église du nouvel Hôtel-Dieu, on se souvint de la réponse du prélat anglais, et comme il était le premier martyr depuis sa construction, le célèbre Arnoult la dédia sous le nom de St Thomas de Canterbury. Jourdain du Hommet, l’un des évêques, augmenta beaucoup les revenus de cet hôpital, il lui donna une autre petite Ile située près de celle de Putangle et le patronage de différentes paroisses. Dans une charte de 1248, il ordonna que les pauvres de l’Hôtel-Dieu auraient dans les bois de l’évêché, manne qui leur apporterait le bois dont ils auraient besoin. Le conducteur était autorisé à prendre tous les bois morts, les arbres secs et les branches des arbres vifs. Mais il était défendu d’abattre les hêtres et les chênes encore verts. Il ordonna également que les pauvres qui habitaient cette maison, conserveraient pour leur usage les 13 prébendes que les 13 pauvres prébendés auxquels elles étaient assignées, avaient coutume d’avoir sur les biens de l’évêché et qu’elles seraient spécifiées ainsi qu’il en ait. Chaque semaine, 13 boisseaux de gros blé pris au grenier de l’évêque, et 13 deniers payés par son intendant. Dans le Carême, 13 boisseaux de poissons et 13 sommes de bois portés par un âne, et cela deux fois pendant l’hiver.

Ils devaient avoir du vin, 1000 bons harengs et 13 paires de chaussures le jour de l’absolution (jeudi Saint ou jeudi de l’Absolu). Un bélier le jour de l’ascension, de la boisson à la fête de Saint Martin d’hiver, de la viande ou 4 deniers aux fêtes de Noël, de Pâques et des apôtres saint Pierre et saint Paul, 13 tuniques à la foire du Pré à Lisieux ; chaque tunique devait avoir 3 aunes et ¼. Ce prélat étant allé en Terre Sainte ou il mourut en 1219, y avait fait connaissance avec des religieux de l’ordre de la Trinité dits Mathurins, qui, d’après leur règle, sont chargés de soigner les malades et de rechercher les captifs. Il en envoya à Lisieux pour exercer les mêmes fonctions, et jouir des mêmes droits et privilèges que ceux de la 1ère communauté qui cessa d’exister. En 1504, le droit d’avoir un âne qui charriait continuellement le bois de l’évêché fut réduit par Guy d’Harcourt à 5 sommes de bois par jour. Il confirma les fondations précédentes avec les modifications suivantes, à savoir :

Le droit de prendre chaque semaine, dans les greniers de l’évêque, 13 boisseaux de blé, 13 boisseaux de bons pois ; en carême un mille de harengs, 13 paires de souliers le Jeudi Saint, un mouton le jour de l’Ascension, à boire le jour de Saint Martin d’Hiver, les restes de la table de l’évêque ou 4 deniers à chacun des pauvres le jour de Noël, Pâques et des apôtres Pierre et Paul et 3 robes de chanvre 3 aunes et ¼ le jour de Saint Michel.

Cet hôpital fut détruit par un incendie en 1770, et reconstruit par les Mathurins qui en furent chassés en 1791. Les Mathurins comme tous les ordres religieux, ayant été supprimés de France en 1790, cet hôpital fut confié aux soins des Sœurs hospitalières qui desservaient déjà une partie de l’Hôtel-Dieu. Les ornements dont s’était servi l’archevêque de Canterbury étaient conservés dans cet hôpital. Pendant la Révolution, ces ornements furent gardés dans la famille Perrier des Iles, et remis à l’Hôpital après la réouverture des églises. Ils ont été transportés en 1841 dans l’hôpital général. Ils sont enfermés dans une chasse et ont été visités le 17 août 1812 par Mr Jumel, curé de St Désir, délégué à cet effet par Mgr l’Evêque de Bayeux, et le 12 mai 1849 par Mr de Caumont, président de la Société Française pour la conservation des monuments historiques. MM. Billon et Bouet, membre de la même société, et par quelques ecclésiastiques autorisés par Mgr l’Evêque de Bayeux, à en briser les sceaux. M. Billon, docteur médecin ci-dessus cité fit un rapport à cette Société. L’Hôpital fut rasé en 1841 à cause de son insalubrité et réuni à l’hôpital d‘en-haut ou hôpital général. La partie des bâtiments bien conservée à, depuis la réunion des deux hôpitaux, été mis à l’usage d’usine par la force motrice du moulin de l’ancien hôpital. Ce bâtiment avait été construit sur les plans d’un religieux de l’Abbaye du Bec. La chapelle était entre le bâtiment qui existe encore et la rue Pierre Colombe sur le bord de la rue, comme les chapelles des ordres mendiants (les Mathurins étaient mendiants). Elle n’avait qu’une nef latérale. Il existe une brochure de Mr Vasseur sur cet établissement intitulé « La Maison-Dieu de Lisieux.

Il y avait dans l’établissement deux chapelles, celle de l’Hôtel-Dieu et celle des Mathurins. Celle-ci servit au culte jusqu’à la suppression de l’hôpital.

A noter que Ch.Vasseur sur un plan, dans une notice, voir ci dessous, mentionne La rue au Chat.

1 Eglise – 2 Cloître – 3 Bibliothèque avec celliers au RdC. – 4 Grand escalier – 5 Cuisine – 6 Dépense – 7 Celliers – 8 Salle à manger des étrangers – 9 Réfectoir de P.P Mathurins – 10 Vestibule – 11 Chambres d’hôtes – 12 Parloir

Au premier étage de ce corps-de-logis sont huit chambres avec l’infirmerie.

– 13 Bûchers avec chambres de domestiques au-dessus – 14 Ecurie avec Chambres d’hôtes au-dessus. – 15 Pont de bois allant au jardin – 16 Four – 17 Pressoir – 18 Jardin – 19 Terrasse, ancien remparts de la ville – 20 Cour de l’Hôtel-Dieu – 21 Porte d’entrée – 22 Salle des pauvres et dépendances – 23 Buanderie et lavoir – 24 Hôpital des malades – 25 Cour de l’Hôpital – 26 Moulin à Blanc – 27 Allée conduisant au moulin – 28 Bûcher de l’Hôpital – 29 Four – 30 Manoir Hauvel.

Rue des Mathurins, Rue du Hommet, Rue du Rempart, Rue de la Poissonnerie.

Toutes situées sur l’emplacement de l’ancien couvent de Mathurins, ces rues furent ouvertes en 1843, mais la poissonnerie ne fut établie qu’en 1890.

Par le nom de Mathurins, en 1844, on a voulu conserver celui des religieux qui y demeuraient depuis le XIII e siècle jusqu’en 1790.

Par celui du Hommet, en 1848, le nom de l’évêque qui les y institua et qui fut l’un des principaux bienfaiteurs de l’Hôtel de Dieu .

La rue du Rempart, à l’ouest, n’a été ouverte qu’en 1853.

Notes : dans la rue du Rempart qui jadis simple allée se trouvait le manoir Hauvel, cité dans la statistique monumentale du Calvados de Mr. De Caumont (T.V. p 289, avec un croquis de R. Bordeaux). C’était une maison ornée de sculptures renaissances. Près de là, dans les cours de l’Hospice, était le moulin à blanc. C’est ainsi que l’on nommait les moulins à blé. Celui-ci appartenait à l’Hôtel-Dieu. C’est à ce moulin et à celui de la rue aux Fèvres que les boulangers devaient faire moudre leur blé, ou encore celui de l’abbaye, sur la Touques, rue de Caen après le second pont.

A la fin du XIXe siècle, la rue des Mathurins reçut le nom de Pierre Colombe. Ce médecin originaire de Lisieux avait fondé un dispensaire dans cette rue. Il décéda jeune, victime de sa profession, en insufflant de l’air dans la gorge d’un enfant malade atteint de diphtérie. Il contracta lui-même la maladie et en mourut.

Histoire de Lisieux : ville, diocèse et arrondissement. Tome 2-M. Louis Du Bois .

Jourdain du Hommet envoya à Lisieux des Mathurins ou Trinitaires pour soigner les pauvres malades. C’est l’origine la plus certaine de l’Hôtel-Dieu, dit l’Hôpital-d’en-Bas. Guillaume de Pont-de-l’Arche lui succède. L’incommode, humide et malsaine maison-Dieu, dont l’origine remonte à 1165 doit être vendue à la condition de la démolir. L’administration des hospices de Lisieux réserva les tombeaux qui pouvaient exister dans la partie de l’édifice consacrée aux inhumations. On trouva dans la chapelle des Mathurins trois pierres tumulaires, mais les inscriptions en avaient été effacées par les pas des fidèles. Elles recouvraient les ossements de quatre religieux.

Notes de Me LEBRUN sur les noms des rues de Lisieux.

Par la suite de la réunion de l’hôtel-Dieu ou hôpital des malades à l’hospice général, l’ancien local des Mathurins, devenu vacant, fut mis en adjudication. Lors de la vente, la ville eut soin de réserver le terrain nécessaire pour l’établissement de trois rues dans ce quartier, savoir : -Rue des Mathurins., Rue de la Poissonnerie, rue du Bouteiller prolongée ou du Rempart, rue du Hommet.

Rue du Rempart. Cette rue, partant de la Grande Rue (actuelle rue H. Chéron) pour aller aboutir au boulevard Sainte-Anne, offrait une largeur de 7m. Comme cette voie nouvelle avait été percée en face de la rue du Bouteiller, dont elle formait la continuation, prit cette dénomination « rue du Bouteiller prolongée ».

Dés 1842, le conseil municipal vote les fonds nécessaires pour la construction d’un pont sur la rivière. La rue fut ouverte en1853. On lui donna le nom de rue du Rempart, en souvenir des fortifications qui existaient antérieurement en cet endroit.

Rue du Hommet Mr Labbey, qui possédait des immeubles dans le quartier, demanda « le percement d’une rue partant de la rue du Moulin à Tan allant joindre celle que l’on ouvre sur le terrain de l’ancien cloître des Mathurins. Cette demande, «oubliées» ne fut reprise qu’au commencement de l’année 1848. Le 3 janvier 1848, un arrêté municipal décide que cette rue s’appellera rue du Hommet, nom d’un ancien évêque de Lisieux. Il s’agit ici de Jourdain du Hommet qui, en 1202, avait fondé l’hôtel-Dieu dont il avait confié la direction aux religieux de l’ordre de la Sainte Trinité, appelés Mathurins.

MONUMENTS:

Dominique Fournier. DRL.

Hôtel-Dieu, Maison-Dieu, Hôpital des malades, Hôpital d’en bas.

Hôtel-Dieu (l’) : hospitale 1182/1183 LXM, [dat.] Domui Dei […] Lexov[iensi] f-12e s. [?] LXM, [dat.] Domui Dei Lexoviensi 1208 LXM, domus Dei de Lexovio av. 1210 LXM, [dat.] hospitali domus Dei Lexoviensi 1219 LXM, domus dei Lexoviensis 1220 LXM, lostel Dieu de Lisieux 1391 RGG 186 § 405, lostel-Dieu 1451 CEL, [l’]Hostel-Dieu 1479 [MDM 29], Domus Dei Lexoviensis 16e s. PLXDF xxviij, l’Hostel-Dieu dudict Lisieux 1644 MDM, l’Hôtel Dieu de Lisieux 1760 ERB dxxjx, l’Hôtel-Dieu de Lisieux Chapelle de N.-D. 1760 ERB, hôtel Dieu 1785 PVFL, les maturins, aujourd’hui hôtel-Dieu 1818 PAV, hôtel Dieu 1825 CN, l’Hôtel-Dieu de Lisieux 1844 PLXDF xxix. — Établissement créé dans le dernier quart du 12e siècle ; il avait pour objet de secourir les pauvres, les malades, les pèlerins et de manière générale toute personne en difficulté. L’établissement, initialement situé au bas de la rue Saint-Germain (plus tard la Grande Rue, actuellement rue Henry Chéron; à proximité de la place du Pays d’Auge), passe pour avoir été créé par Roger Aini, chanoine de Lisieux [→RUE ROGER AINI], mais son fils Laurent, ainsi que l’évêque Jourdain du Hommet jouèrent également un grand rôle à ses débuts [→RUE JOURDAIN DU HOMMET]. L’établissement fut également connu sous les noms de Maison-Dieu, Hôpital des Trinitaires, Hôpital des Malades ou Hôpital d’en Bas (par opposition à l’Hôpital d’en Haut ou Hôpital Général). Partiellement détruit par un incendie en 1770, il fut reconstruit par les Mathurins dont le couvent était situé à proximité (départ de la rue Pierre Colombe); ces derniers en furent chassés en 1791 [ceci explique la citation de 1818].

La décision de réunir l’Hôpital d’en Bas à l’Hôpital d’en Haut fut prise le 8 mars 1838, après une délibération mouvementée du Conseil municipal; cette initiative n’alla pas sans susciter maintes protestations de la part des habitants. La réunion des deux établissements fut arrêtée par une ordonnance royale du 25 mars 1841, et les malades de l’Hôtel-Dieu transportés à l’Hôpital Général le 3 septembre 1841. Ce dernier fut rénové et agrandi à cette occasion. L’Hôtel-Dieu, insalubre, fut rasé la même année. À sa place fut construite en 1844 la Poissonnerie Municipale (contribua-t-elle à assainir l’atmosphère ?), mais la vocation médicale du quartier des Mathurins perdure encore aujourd’hui, par la présence du Dispensaire Pierre Colombe et d’un laboratoire d’analyses médicales.

Roger Aini, chanoine de Lisieux au 12e siècle, fut un personnage assez influent, propriétaire de terres dans la rue du Bouteiller (rue du Docteur Degrenne). Il passe pour avoir fondé l’Hôtel-Dieu, ce qui n’est ni confirmé ni infirmé par les documents de l’époque ; la fondation elle-même semble avoir eu lieu dans le dernier quart du 12e siècle . Son fils Laurent, également chanoine, joua lui aussi un rôle important par les dons qu’il effectua en faveur de l’établissement. Le bâtiment, situé en bas de la Grande Rue (actuelle rue Henry Chéron, approximativement place du Pays d’Auge), fut également appelé Maison-Dieu, Hôpital d’en bas ou Hôpital des Malades. Partiellement incendié en 1770, il fut reconstruit par les Mathurins, puis rasé pour insalubrité en 1841, et rattaché à l’Hôpital d’en haut ou Hôpital Général, devant lequel passe la rue Roger Aini.

Julien (manoir) : manoir Julien 1842 JLL. — Manoir autrefois situé à proximité de l’actuelle rue Pierre Colombe, près de la rivière des Tanneurs [→] et de l’ancien Hôtel-Dieu [→]; il fut ainsi nommé d’après un ancien propriétaire.

Moulin à Blanc (maison du) : maison du Moulin à Blanc ~1770 LSL, le moulin à blanc 1784 [MDM 66]. — Ancienne maison située en retrait de la Grande Rue (rue Henry Chéron), entre le manoir Hauvel et les bâtiments de l’Hôtel-Dieu. Il s’agissait d’un moulin sur l’Orbiquet, destiné à moudre du froment (par opposition au moulin brun, où l’on moulait le seigle), exploité à la fin du 18e siècle par un certain Jacques Desperrois, meunier. Le moulin, enclavé dans les bâtiments de l’Hôpital des Malades, fut rattaché à ce dernier après la Révolution.

Charles VASSEUR, Notice sur La Maison-Dieu et les Mathurins de LISIEUX 1864.

Notice consultable au siège de la ShL côte Br3.

Extraits: La situation de ce premier établissement a été controversé. Elle ne nous paraît pas difficile à déterminer d’une manière précise, malgré les changements opérés dans la topographique de la ville pendant l’espace de six siècles. Rejetons d’abord comme inadmissible l’opinion de Mr Louis Du Bois… Suivant lui (malheureusement il n’avait pas l’habitude d’indiquer les sources où il puisait ses renseignements), suivant lui, la première construction se serait élevée dans une île assez vaste, formée par deux bras de la Touques, au Nord-Ouest et en dehors de l’enceinte de la ville. Cette île fut connues depuis sous le nom d’Ile St-Dominique. Alors, dit-il, on l’appelait l’Ile Putangle L’assertion est erronée. Une pièce d’écriture du XVII° siècle, simple note, il est vrai, mais méritant autant de créance que l’auteur précité, peut servir de preuve : elle constate que l’île Putangle était une partie des jardins de la Maison-Dieu, traversés, en effet, par la rivière… Ainsi, la Maison-Dieu exista toujours à l’endroit où nous l’avons vue: la chapelle, démolie en 1841, en fait foi également, et ce témoignage des pierres serait, à lui seul, incontestable. Arnoult, qui occupait alors le siège épiscopal, s’intéressa à l’œuvre naissante. C’est à lui que notre Maison-Dieu dut l’honneur de recevoir et de couvrir de son hospitalité Thomas Becket, l’archevêque martyr de Cantorbéry. C’est vraisemblablement en novembre 1170, que Thomas Becket passa par Lisieux. La chapelle que vit le saint pontife n’est pas celle dont nous nous occupons. On en jetait alors les fondements… Arnoult demanda, par références, à Thomas Becket sous le nom de quel saint il conseillait de consacrer cette église. L’archevêque répondit simplement » sous le nom du premier martyr ». Un mois après il était mort, assassiné au pieds des autels le 30 novembre 1170. Au bout de trois ans, le pape Alexandre III le canonisa. Arnoult consacra, dans son église cathédrale, une chapelle et un autel sous l’invocation de saint Thomas de Cantorbéry et l’église de la Maison-Dieu terminée, il en fit la dédicace sous le même vocable… En 1200, Jourdain du Hommet vint prendre place sur le siège épiscopal de Lisieux et manifesta sa munificence envers la Maison-Dieu….… Philippe II, roi de France, envahit le duché de Normandie. La Maison-Dieu put craindre de voir entamer sa fortune. Elle en appela au Saint-Siège. Il leur donna un bref par lequel il prenait sous sa protection la Maison-Dieu et tous ses biens, et, pour qu’on ne puisse prétexter l’ignorance, il fait l’énumération du patrimoine alors par les pauvres…. En 1346, les invasions anglaises firent retentir le clairon dans la pacifique cité épiscopale, qui depuis 1141 n’avait point vu d’hommes d’armes environner ses murs… Charles V était parvenu à faire rentrer momentanément la France sous sa domination, et l’évêque de Lisieux profita de ce moment de paix pour réparer les ruines qui l’environnaient…. En 1368, Charles de Navarre se jeta sur Lisieux et la prit. En 1392, Guillaume d’Etouville, alors évêque de Lisieux était obligé d’abandonner son siège épiscopal, pour fuir les fureurs de la guerre… En 1465, la ligue du bien public, dans laquelle notre ville entra contre Louis XI, amena de nouveau les armes sous ses murs. Thomas Basin, évêque, fut disgracié , exilé, et son temporel saisi mis en la main du roi. L’Hôtel-Dieu fut abandonné à lui-même… Les lettres patentes du roi François Ier données à Rouen, le 6 septembre 1536, maintiennent les religieux dans leur droit, de toutes ancienneté, d’administrer le revenu temporel de l’Hôtel-Dieu… Le 21 août 1662, le roi avait fait paraître une déclaration pour l’établissement, dans les villes et gros bourgs du royaume, d’un hôpital-général. En 1630, il s’était élevé, dans une partie des bâtiments des religieux Mathurins, un hôpital de malades… Pendant le XVIII°. siècle, les religieux Mathurins paraissent s’être consacrés plus particulièrement à l’oeuvre du rachat des captifs chez les peuples barbaresques…. En 1770 un incendie détruit partiellement le couvent, les Mathurins le reconstruisirent. La révolution émancipa les pauvres de l’Hôtel-Dieu de Lisieux, en les chassant de leur asile et en mettant leurs bien sous séquestre. En 1881, une ordonnance royale du 25 mars, autorise la vente de l’ancien hôpital…. Malgré sa fondation si ancienne, la Maison des Mathurins n’avait point conservé de bâtiments que leur caractère architectonique puisse faire attribuer au moyen-âge. Il faut, bien entendu, excepter l’église… De l’autre côté de la ruelle, qui formait primitivement, croyons-nous, la continuation de la rue la rue du Bouteiller, s’élevait une maison d’un plus grand intérêt architectonique. Elle était aussi la propriété de l’Hôtel-Dieu. Ses sculptures indiquaient l’époque de la Renaissance. On la nommait Manoir Hauvel (2)du nom de ses propriétaires… Derrière le bâtiment concédé aux malades, se trouvait un moulin à blé, nommé le Moulin à blanc. Partie du domaine non fieffé de l’Evêque-Comte de LISIEUX, il ne devint la propriété de l’Hôpital qu’après la Révolution. Il est étonnant de trouver enclavé dans les constructions de l’Hôtel-Dieu un établissement industriel dont le vacarme perpétuel troublait le calme si nécessaire aux malades. Cependant, même après en avoir acquis la disposition par la concession de 1807, l’administration lui conserva sa destination, et il a subsisté jusqu’à la transformation des salles de malade en usine (1). Sa construction n’offrait aucun intérêt, on s’en convaincra en lisant ce passage que nous tirons d’un inventaire dressé en 1784 La description donne les cotes, disposition des pièces et nous apprend que le moulin: « est construit en pan de bois en colombage avec maçonnerie dessous de 7 pieds de hauteur et couronné d’un comble de charpente à deux égouts, couvert en tuile avec croupe aux deux bouts ». Ledit moulin est garni d’un arbre tournant, roue, rouet, lanterne, trémie, porte-trémie, archures et autres ustenciles, d’une huche, de sa bluterie, d’un coffre pour recevoir la mouture, d’un fléau de fer avec ses écalles ».

Note ShL:

(1)Usine Vattier Lexovien Illustré. Est-ce l’usine « Manufacture Leprêtre et Martin frères » située au n°4 de la Rue de la Poissonnerie, annuaire 1925?

(2) Voir Plan de l’Hôtel-Dieu ci-dessus.

Aux lendemains des Bombardements – Reconstruction:

Archives ShL:

Rue de la Poissonnerie: Commence à la Poissonnerie. Finit rue du Rempart, n°3.

Annuaire 1938.

n° 3, Temple protestant – n° 17 Thiriat Cordonnier.

n° 2, Dispensaire Pierre Colombe.

Annuaire 1945.

n° 3, Temple protestant – n° 17 Thiriat Cordonnier.

n° 2, Dispensaire Pierre Colombe – n° 4 Fourrures Polack.

Rue du Hommet: Commence rue du Moulin à Tan n° 14. Finit rue Pierre Colombe n° 11.

Annuaire 1945.

n° 1, n° 3, n° 7, n° 9 détruit.

Rue du Rempart: Ouverte en 1843, ainsi nommée en 1848.

Commence Grande Rue n° 171. Finit Bd Sainte-Anne n° 90.

Annuaire 1938.

n° 8, Fossez Transporteur.

Annuaire 1945.

Rue complètement détruite.

Rue Pierre Colombe: Médecin Lexovien, mort le 13 Octobre 1891 dan sa 3ème année, des suites d’une maladie contractée en soignant un malade; a crée le Dispensaire qui porte son nom.

(Précédemment rue des Mathurins).

Commence Grande-Rue n°163. Finit rue Capitaine Vié n°90.

Annuaire 1938.

n° 3, Chouquais Mercerie – n° 5 Cabioch, frères primeurs – n° 13, Vignot Café – n° 15, Bernolla Epicier – n° 17, Lefrançois Boulanger – n° 21, Petit Tailleur.

n° 2, Bibiloni Fruits et Primeur – n° 8, Maline Agence Hôtelière de l’Ouest – n° 12, Lefrançois Quincaillerie.

Annuaire 1945.

Commence Rue Henry Chéron n°163. Finit rue Capitaine Vié n°90.

n° 1 à 3 détruit – n° 9, Choinard Coutelier – n° 13, Vignot Café – n° 19, Lemaheux Boulanger – n° 21, Pe tit Tailleur – n° 23, Pignot Epicier en gros.

n° 2 et 4 détruit – n° 8 Malines et Mme Mir marchand de couleurs – n° 10, Martin Café et Lefrançois Quincaillerie.

Mathurins (passage des) : Situé sur l’emplacement d’une allée conduisant à l’ancien Couvent des Mathurins, religieux qui desservaient l’hôpital. Commence rue Capitaine Vié n° 84. Finit rue Pierre Colombe n° 13.

Laisser un commentaire